- 2021-11-23

- ブログ

以下の記事は「三十年前のドイツ(42):Erste Einreise in die DDR 初めての東独への入国」で、永年気になっていたドェーミッツの町に遂に踏み入れた時の興奮を書いています

———————————————-

いよいよ永年気になっていたドェーミッツに入ります。

ここからドェーミッツの市街(Geschlossene Ortschaft)の地名標識があります。これは東西ドイツで共通の形式のようです。Bezirkという東独独特の行政単位がみえます。日本語では通常「県」と訳されるようです。

この先、少し走って、町に入る手前の左手に高齢者施設と思しき粗末な建物がありました。その建物の前に椅子を出して、高齢のおバアちゃん達が日向ぼっこをしているのです。こういうのは西も東も同じようなものですが、車通りの少ないこの道で「メルセデス」が近づいてくる・・・旧東独のおバアちゃん達には珍しかったのでしょう・・・かなり手前から、じっと私が運転するメルセデスに視線は釘付けです。そういう視線を意識して、こちらもそこでは思い切り徐行して、サンルーフから手を出して「ハロー」っと(笑)おバアちゃん達も歓迎して手を振ってくれます!いまだに思い出す、ちょっと心温まる風景です。

何故か Google Mapではラベ川(チェコ語)とありますが、ドイツ語ではエルベ川です。ドェーミッツはここに面した町ですが「函館五稜郭」と同様な形をしたかつての要塞があり、その横に形成された町なのです。左手に「国道 191号線」の修復された橋が確認できます

街に入ります。非常にきれいに維持されている西側のリューネブルクから来た眼からは建物の外観の傷みが気になります。Fachwerkhaus(木組みの家)である右側手前の建物は補修に着手されていますが、大半はまだボロボロのままです。街中の道路の舗装は日本のようなアスファルトではなく石畳が多いのは西側も同じですが、やはり補修に手が回っていないのかフラットではなく、車は揺れます。こういう町は三十年後(今)は、町は綺麗に補修されたのと引き換えるように人気(ひとけ)が無くなり活気を失います。この頃はまだ、貧しい町ながら道に人がそこそこ歩いています。

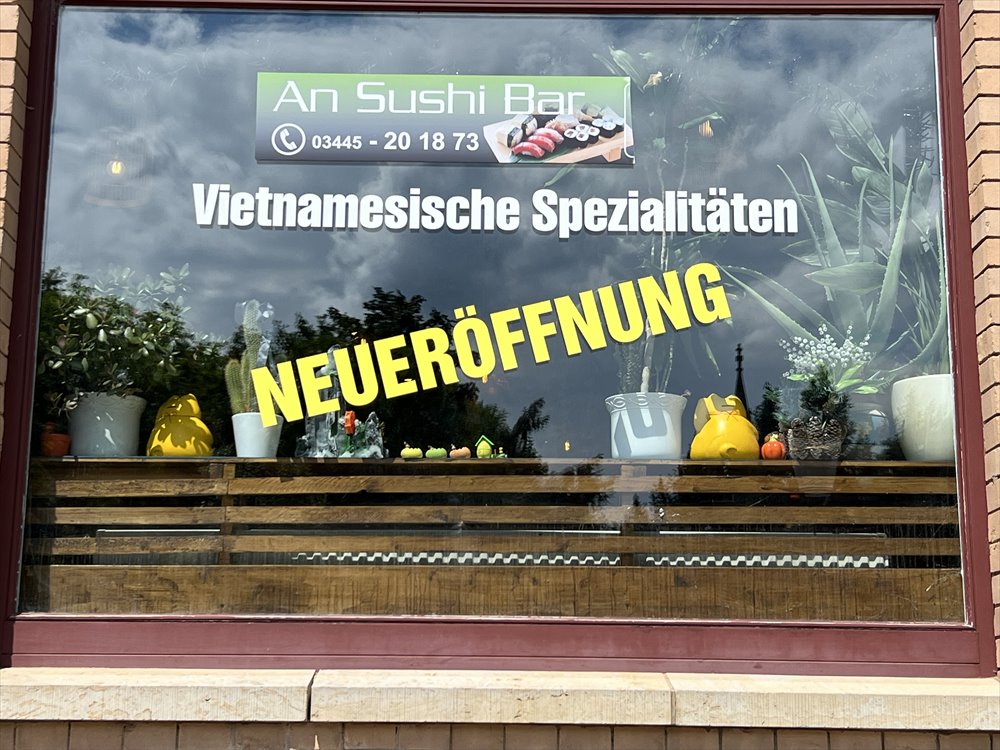

同じ店の 26年後(2016年 6月)です。アイテムは増えているように見えますが、なにより営業を続けていたということが嬉しいです。ただ一旦は補修したと思われるショーウィンドウの枠などは傷みが目立ちます。

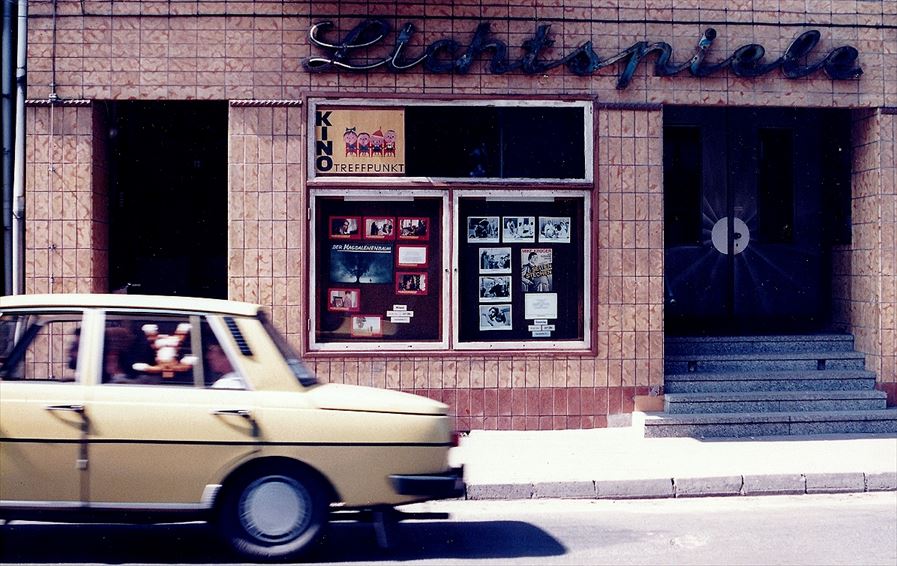

映画館です。Kinoではなく「Lichtspiel」とクラッシックなドイツ語が使われています。上映されてるのは、左が「Der Magdalenenbaum」という 1989年の東独 DEFAの映画、右は Seiten Stechenという 1985年の西独のコメディです。KINO TREFFPUNKTとあるので市民の憩いの場であると思われます。

KONSUMというデパートです。東独には「HO(Handelsorganisation)」「K(食料品が主体の小売り」「KONSUM(デパート?)」など幾つかの流通組織がありましたが、いずれも東西統一後は西側のスーパーマーケットチェーンなどの進出で生き残れたものは僅かだったようです。ここはこの時点ではまだ営業しています。