- 2019-2-18

- イベント参加報告

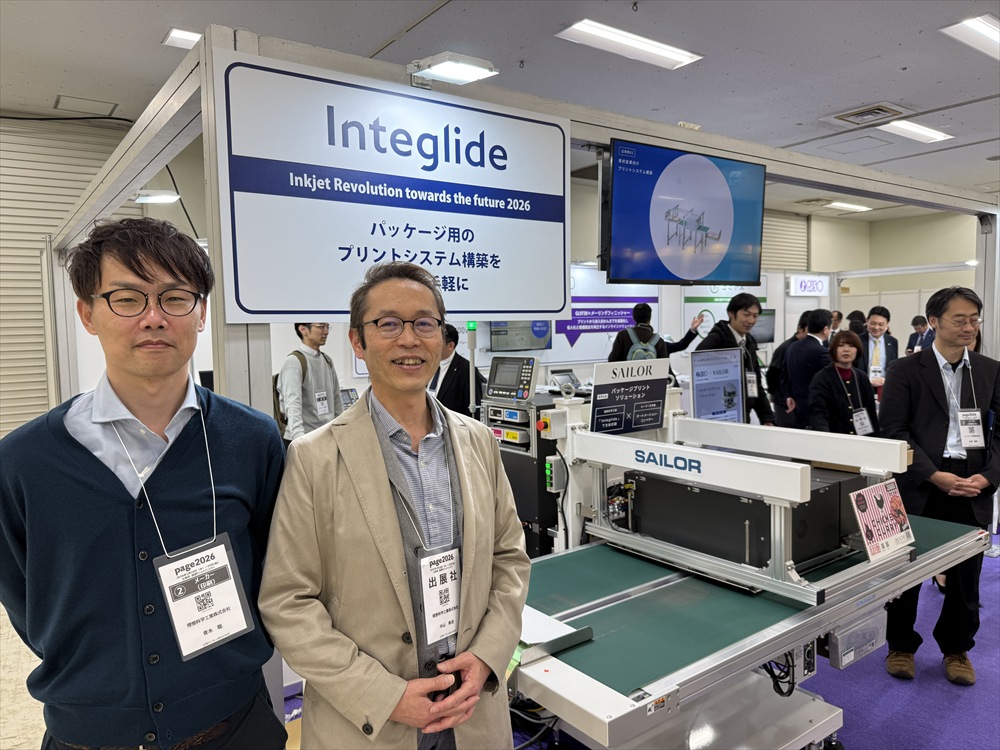

関西に出張した週末、インテックス大阪で開催されている「大阪ミシンショー」を覗いてみました。プリント・捺染・染色関係の機器が並ぶ「川上」の展示会ではなく、アパレル製品を生産する、所謂「川中」の展示会でやや勝手が違いましたが、いろいろと勉強になりました。デジタルプリンティングは「インクジェット捺染」というコンセプトからスタートしたので「川上」の展示会に数多く出展されますが、それってホントに正解なんでしょうかね?

「川中」は、「衣服をデザインして、それを型紙に展開して裁断し、縫い合わせる」という工程ということで、出展者・出展物は「デザインソフト」・「裁断機」・「ミシン」が主体になります。「デザインソフト」で作ったデジタルデータを「裁断機」にリンクすることは可能になってきていますが、自動縫製が未開発の現状では「ミシン」にまでリンクするのは、まだ時期尚早にみえます。

では、「デザインデータ」で作ったデジタルデータを基にそれを「プリント」にリンクさせ、従来は「川上」にあったプリント工程をここに取り込んで「裁断機」にリンクさせることは可能でしょうか?可能だとして、その際の課題は何でしょうか?従来は

■ レクトラ:フランスの裁断機、アパレル CADの大手

クラウドに裁断機の稼働状況をアップし、レクトラのサービスセンターがモニターし、トラブル時には直ぐに原因分析と対応を行える機能を実装。

アルバノン社の体型データや、国際的な生地見本を搭載し、3Dデザインソフトでデザインしながら、それを同時に2Dに展開してカッティングデータにするという機能をアピール。

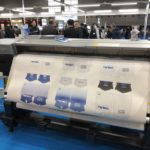

ふと思うのですが、「国際的な生地見本を搭載」ということは、とりもなおさず「布は所与のもの」として存在していることになります。ではこの3Dデザインソフトのデータ+2D展開データを「プリントデータ」として、デジタルプリントし布を創り出し、それを裁断する…これは現実的でしょうか?というテーマです。これ、デジタルプリントをバリューチェーンの中にどう取り込むか?ホントに取り込めるのか?その際の課題は何か?という、かなり本質的で面白いテーマだと思うのです。皆さんも是非お考え下さい。

クリックするとスライドショーになります。

■ JUKI:工業用ミシンの大手

工業用ミシンの大手 JUKIはエプソンと組んで「デジタルプリント=昇華転写」として、スポーツアパレルなどへの応用を提案。もちろん、これは重要な提案ですが、先に述べた「川上」にあるプリントを取り込む試みではないですよね?やはりその取り込みは限界があるのでしょうか?あるいは…?

クリックするとスライドショーになります。

長くなったので一旦区切ります。

大阪ミシンショー(2)に続きます。