- 2018-10-13

- ブログ

ワロン語とフラマン語の二言語国家として知られるベルギーの東部、ドイツとの国境付近にドイツ語コミュニティが存在します。もともと国境は政治的・人為的に引かれる行政上の境界線なので、国境を挟んだ両側の国の地元住民はバイリンガルであるのは珍しくはないのですが、ここはちょっと特殊な経緯があったようです。

こちらからの続きです

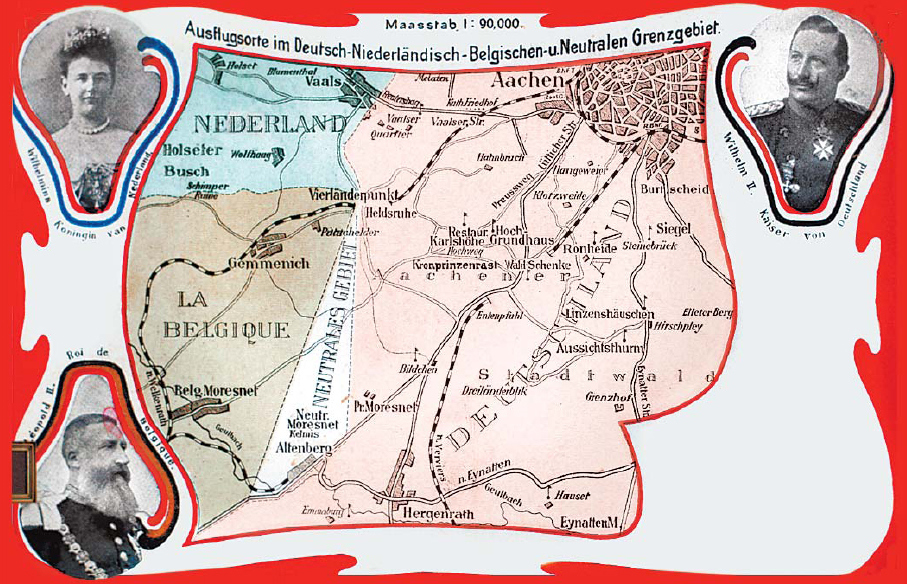

その際に、この地域はヨーロッパでも有数の亜鉛鉱山(独語版 Wikiによると英国の Bristolとここしか産出しなかったとの記述あり)が存在したため、当時のプロイセン王国とネーデルランド王国(オランダ)が領有権を主張して譲らず膠着状態になりました。妥協策として、その亜鉛鉱山を含む地図の三角形の地域を、別途合意に至るまで当分の間「中立地帯」として共同統治することになりました。

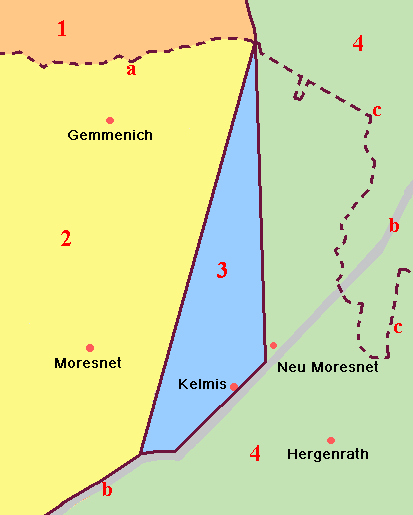

左手の地図でいうと、青い三角形の Kelmisと書かれた赤い点のあたりに亜鉛鉱山と精錬所がありました。緑の地域はプロイセン(ドイツ語圏)、オレンジと黄色の部分はネーデルランド連合王国(オランダ)でしたが、1830~31年にベルギーが独立し黄色の部分はベルギー王国となります。従って青い中立の三角地帯は、プロイセンとベルギー王国の共同統治となります。

ちなみにベルギーがネーデルランド連合王国(オランダ)から独立するに際して、初代国王に迎えたのはドイツの領邦君主のザクセン=コーブルク=ゴータ家のレオポルドでした。今の感覚ではプロイセンとザクセン出身でも、結局はドイツ人同士じゃんか!ベルギーはドイツ領も同然ではないのか?という感覚ですが、当時は「領邦国家」としてそれぞれが主権国家として存在していたので、プロイセンとザクセンはそれぞれ別の国という意識だったと想像されます。

1871年にプロイセンやが主体となって、ザクセンを含む多くの領邦国家を統合してドイツ帝国が成立しました。新たに生まれた強大なドイツ帝国とベルギー王国の間で、ここの領有権を巡って細かい駆け引きがあったことは想像に難くありませんが、結果的に軍事的な占拠には至らず、概ね平和裏に中立地帯は維持されたようです。

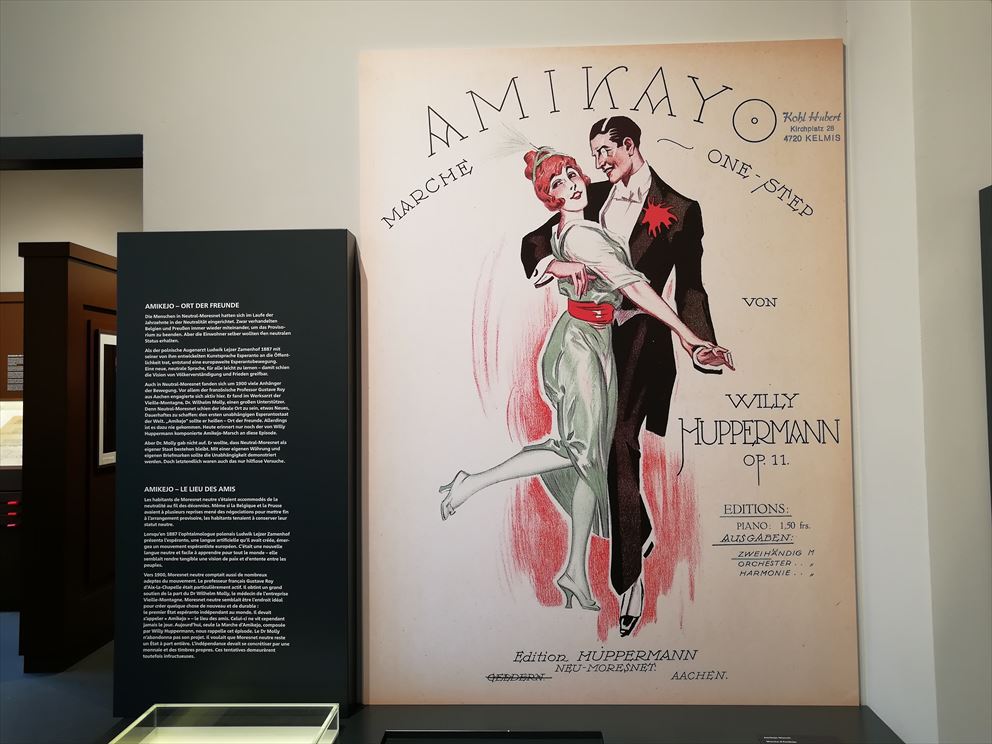

中でも特筆ものなのは、「1908年、モリー博士は、中立モレネをエスペラントを公用語とした国家とし、国名をアミケーヨ(Amikejo:友情の地)にしようと提案した。実現すれば世界初のエスペラント国家である。エスペラントによる国歌も提唱された。住人の中にはエスペラントを習得する人もあり、1908年8月13日、ケルミスで開かれた集会では「アミケーヨ」建国のアイデアが支持された。この年、ドレスデンで開かれていた世界エスペラント大会では、中立モレネを世界のエスペラント・コミュニティの首都とまで宣言した。」(Wikipedia)という動きです。

結局は上手くは行かなかったようですが・・・中学生のころエスペラント語に触れたことがある私にとっては、胸ときめくものがあります。(笑)

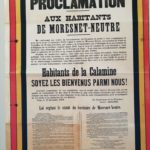

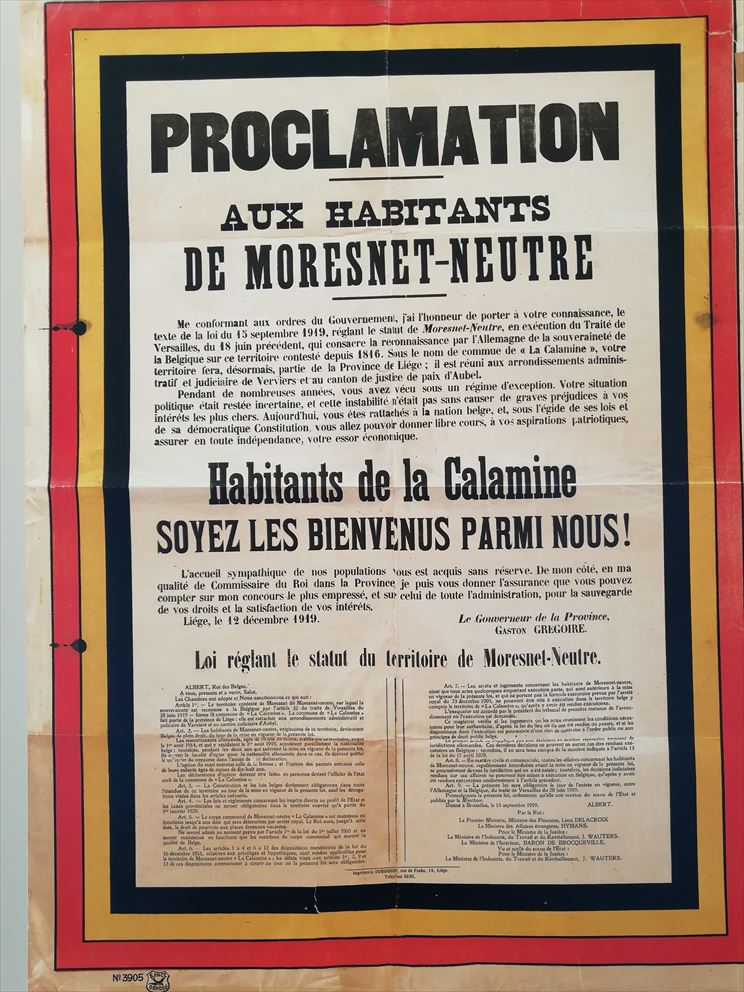

上左のポスターは、第一次世界大戦後、ベルギーへの帰属が決まった時のもの。「家を飾り付けせよ!旗を掲げよ!平和だ!中立地帯は地図から消滅した!苦しい時に我々を飢えから守ってくれたがベルギーが、これからは我々の祖国となるのだ!25年前から頑張ってきたことが今日実現するのだ!旗を掲げよ!住民集会に参加せよ!ベルギー国歌に声を合わせ松明行列に参加せよ!」・・・と当時の興奮が伝わってきます。

海という自然国境があり、日本語が通じる地域=日本国という感覚に慣れた日本人的視点では、この地域の人達の心情は推察し難い部分があります。このポスターがドイツ語話者が大半の住民の総意だったのか、ベルギー中央政府のプロパガンダだったのかはわかりませんが、ドイツ語話者でありつつもドイツ帝国ではなく、ベルギー王国に帰属する方が幸せと考える人達は多くいたと思われるのです。その人達はナチスドイツが侵攻してきて、この地域を再びベルギー王国から(ナチス)ドイツ帝国に編入したことを喜んだでしょうか?

そして「1920年以後、モレネはエウペンやマルメディと同じような歴史を歩んでいる。第二次世界大戦時のドイツによる再占領と、1944年のベルギーへの復帰、1973年のドイツ語共同体編成である。1977年に行われた自治体統廃合により、ケルミスは隣接する自治体であるノイ・モーレスネットとヘルゲンラートを編入した。」(Wikipedia)・・・という経緯を経て今に至ります。

By Vascer – 投稿者自身による作品, CC 表示-継承 3.0, Link

By Precious alex – hImage:BE_DG_Fahne_randlos.png, パブリック・ドメイン, Link

ベルギーは、地図の上で東西に伸びるほぼ直線の境界線でワロン語地域とフラマン語地域に二分され、更に首都ブリュッセルは二言語が対等な地位を有する首都特別共同体という運営がされていますが、これに加えてこれまで書いた歴史的経緯から、ワロン地域の東部に「ドイツ語共同体 Deutschsprachige Gemainschaft」が設置され、一定の自治権が認められています。

詳細はこちらを参照ください

Kelmis の旧亜鉛鉱山の管理事務所を改装し新装オープンした博物館にはこういう歴史がいろいろな形で展示されています。またこの中立地帯は「中立モレネ(モレスネ) Moresnet-Nuetre(仏)・Neutral Moresnet(独)」と呼ばれていましたが、その名前の源の Moresnetは Kelmisのやや北西に位置し、現在は現在プロンビエール市 (Plombières) の一部となっています。

博物館の展示物です。いずれかの画像をクリックするとスライドショーが始まります。かつてはここから亜鉛を搬出する目的もあり鉄道が敷設されていたので、小さな鉄道博物館も併設されています。