- 2024-12-8

- ブログ

お、もう一つ城門が見えているぞ!

グリメンにあるシュトラールズント門は、この都市を取り囲む城壁の門のうち現存する3つのうちの1つである。この門は「シュンドルフ門」とも呼ばれている。6階建て、高さ 25.2メートルのレンガ造りの門は、1320年から 1330年頃に自然石の土台の上に建てられ、シュトラールズントへの道を確保していた。外側は、釉薬をかけた透かし彫りの帯状装飾と複数のドイツ式帯状装飾で、非常に華やかに装飾されていた。

一方、都市側は、はるかに質素な造りとなっている。ほとんどの窓は、レンガでふさがれている。目を引くのは、5つの目立つ漆喰パネルと、門の約5メートル幅の胸壁である。急勾配の切妻屋根は、15世紀に追加された、装飾のない千鳥破風で縁取られている。

要塞の門として使用された後、1813年に宮廷案内係の住居となり、1850年までは場合によっては刑務所としても使用された。1910年には落雷により損傷を受けたが、元の姿を正確に反映する形で修復することができた。1978年と 1991年には大規模な修復工事が実施された。

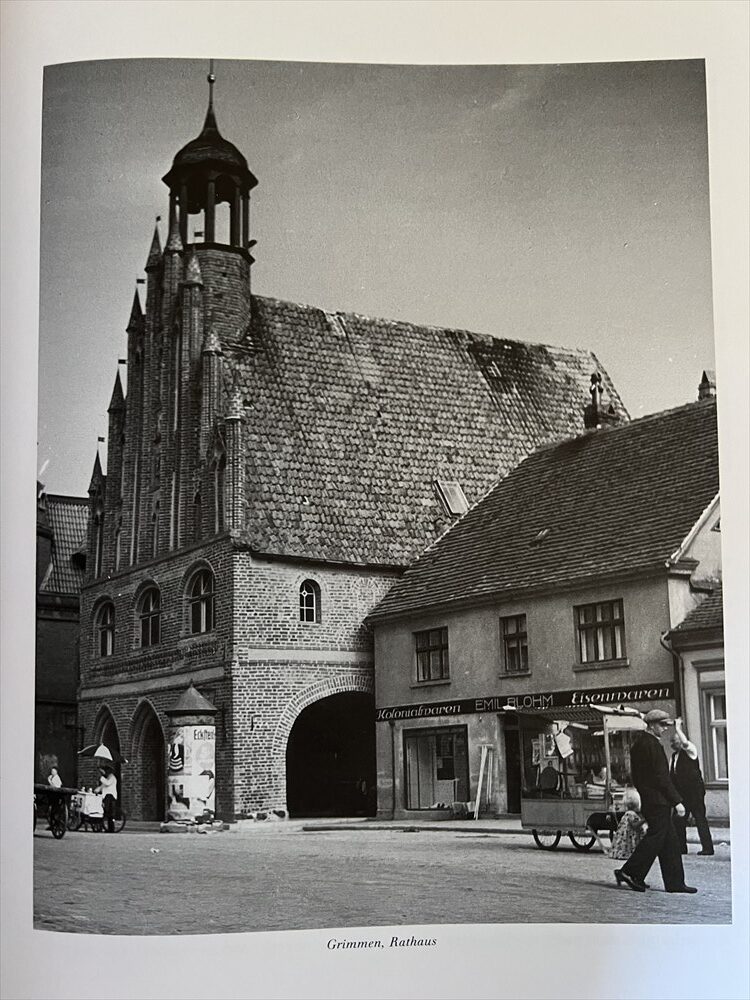

いやあ、これだ、これだ!Backsteingotikの書籍で幾つかこのラートハウスの写真を見たことがあって一目惚れした建物だ!いやあ、いいなあ!右手の家屋もほぼそのままの佇まいを残しているぞ!

グリメン市庁舎

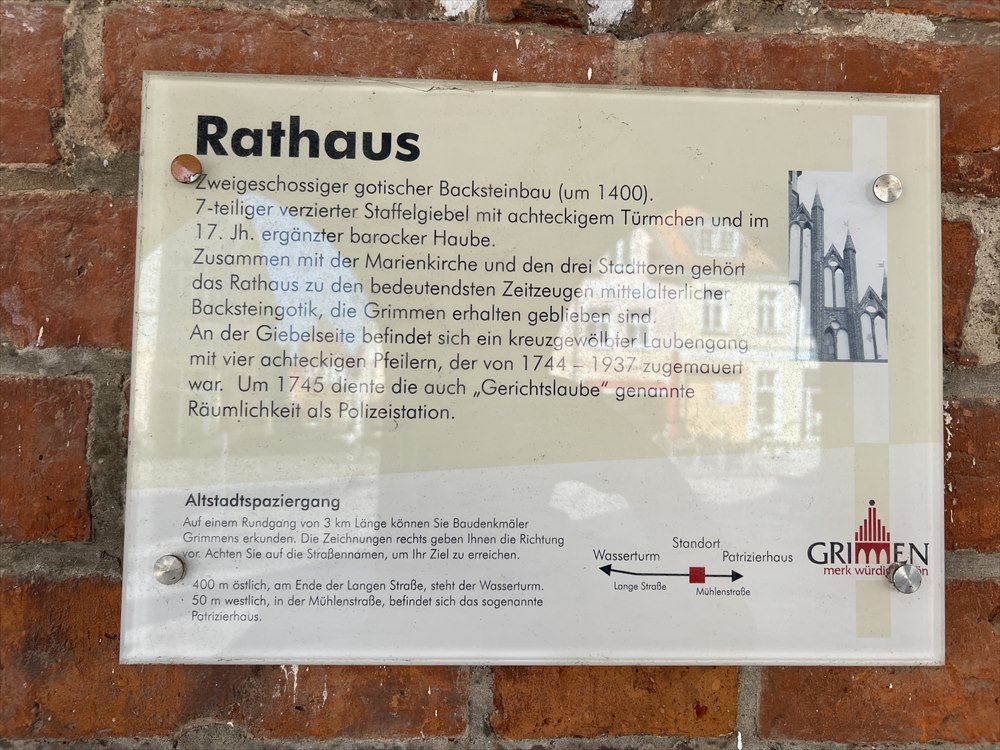

グリメン市庁舎は1400年頃に建てられた。グリメンの市街中心部、市場広場に面し、聖マリー教会のすぐ近くに位置している。この建物は文化財に指定されている。

グリメンは1250年頃に碁盤目状の規則正しい街路パターンで建設された。1287年頃、この都市はリューベック市法を授けられた。中世の市庁舎は14世紀に建設された。

急勾配の切妻屋根を持つ2階建てのゴシック様式の長方形の煉瓦造りの建物は、1400年頃に建てられた。1階は市場活動や司法の場として使用され、2階では市民会議や審議が行われた。

また、1階と2階は、商人や貿易業者の倉庫や貯蔵庫としても使用されていた。市場に面した狭い側には、3つの尖頭アーチからなるアーケードを持つ、開放式の交差ヴォールトのポーチ(評議会および裁判所のアーケード)がある。この通路は1744年から1937年の間は壁でふさがれていたが、この通路によって生まれた部屋は当初は警察署として、1865年からは夜警の詰め所として使用されていた。

1745年には、左側の柱に「恥の鎖」が取り付けられ、200年にわたって目立った市民がさらし者台に上げられた。この柱は、かつての貿易ルートであるランゲ通りとスンディッシェ通りが交差する場所にあり、デミンからグライフスヴァルト門を通ってシュトラールズント門に至るルートでもある。一部のレンガには、剣、天秤、ギリシャ文字のタウ文字が描かれている。これらはかつてこの地でリューベック法が適用されていたことを示している。

アーケードの上には、8本の連続した柱梁を持つ 7軸の矢の破風があり、先の尖った兜で覆われている。柱の間には、細長い垂直の漆喰仕上げの二重ブラインドがあり、三角形のドーマーが間を区切っている。この構造により、市場の切妻壁は明るく軽快な印象を与えている。近隣のマルク・ブランデンブルク地方の建築様式の影響がここにも見て取れる。

切妻壁の正面のすぐ後ろには、湾曲したドームを持つ開放式のランタンを備えたバロック様式の塔がある。最初の塔は 1744年に落雷により破壊されたため、1890年頃に再建された。塔時計は5年後に設置されました。階段状の切妻部分にある6つのレンガで構成された市の紋章は、1794年にグリメン(Grimmen)の陶芸家によって作られた。

シュトラールズント市庁舎とともに、レンガゴシック様式の市庁舎として最も重要な保存例のひとつである。内部は長年にわたって何度も改装されてきた。例えば、1929年から1952年までは郷土史博物館がこの建物内にあったが、現在はミューレン門内にあります。市庁舎は、1997年頃に総合的な都市再生プログラムの一環として大規模な改修が行われ、2008年にも改修工事が行われた。2009年3月から4月にかけては、市庁舎の塔の改修工事が行われた。このため、塔は屋根から吊り上げられました。塔の球体部分から1885年の書類が発見された。

魔女狩りは、当時の市長ヨハネス・フリットナーの時代である1695年から1697年にかけて行われた。少なくとも7人の魔女とされた人物が処刑された。2006年12月、グリメン市は、1697年にアンナ・クローガーに対して行われた最後の魔女裁判を記念するレリーフを、ランゲ通り48番地の市庁舎に設置した。

こんな伝説も残されています(Ostsee Zeitung)

不可解なこと:呪いが現実となった

グリメンでは長い間、過酷な風習がまかり通っていた。最後の魔女の火あぶりの伝統は特に謎めいており、スヴェン・トゥロウは教会の記録を基に調査を行った。最後の魔女とされた女性は1697年に市場で火あぶりにされた。アンナ・マリア・クローガーという名のこの女性は、死の直前に7人の裁判官たちにこう言った。「あなた方は法律を語っているつもりでしょう。しかし、私たちは1年以内に最高裁判事のもとで再びお会いすることになりますよ」と。アンナ・マリア・クローガーは神のことを指していたのだ。「偶然かどうかはわかりませんが、教会の記録によると、7人の裁判官は本当に1年以内に亡くなっています」スヴェン・トゥロウの物語は、証明されているため、しばしば鳥肌が立つほどです」。魔女に死刑を宣告した男のひとりは、その日、故郷のグライフスヴァルトに帰る途中で首を折って死んだ。助祭は自殺し、拷問官はアパートの火事で命を落とした。他の4人も、その翌年の12か月間を生き延びることはできなかった。

この呪いの物語は、現在でも影を落としている。当時、ヨハネス・フリトナー市長がグリメンを統治していた。「今日でも、彼の末裔はグリメンで定期的に会合を開いており、市庁舎のアーケードを歩いてベノ・リュスター市長を訪ねることを拒否しています。彼らは常に裏口を使用しています。世俗的な裁判所がアーケードで開かれ、処刑が決定されたからです。」 グリメンダーの人々は長い間迷信を信じていた。1923年に当時の市長に提出された魔女に関する最後の報告書。しかし、市長はそれを却下した。

女性が最後に鎖につながれたのは1909年のことだった。

「恥の鎖」も、他の多くの都市よりも長い期間使用されていた。その模型が再現され、現在も市庁舎前に飾られている。「1909年には、リンゴ 2個とニンジンを盗んだ女性がここに丸一日鎖でつながれていました」とスヴェン・トゥロウ氏は言います。彼女の前を通る人は誰でも、腐った果物を投げつけたり、つばを吐きかけたりすることが許されていた。グリメンのこの男性は、多くの時間を調査に費やし、現在では夏の間隔週で地元の人々や観光客をテーマ別の市内ツアーに案内して楽しんでいる。彼は次のように語っている。「グリメンの古い歴史を忘れないために」。

Lange Strasseを東に進んでいきます。

これは旧東独時代の遺物と思われます。多分、矢印の方向に順にネオンが点灯していって方向を示すみたいなものと思われるんですが・・・なんだろう?

お!また城門が見えてきたぞ!