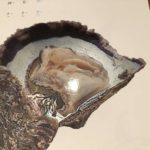

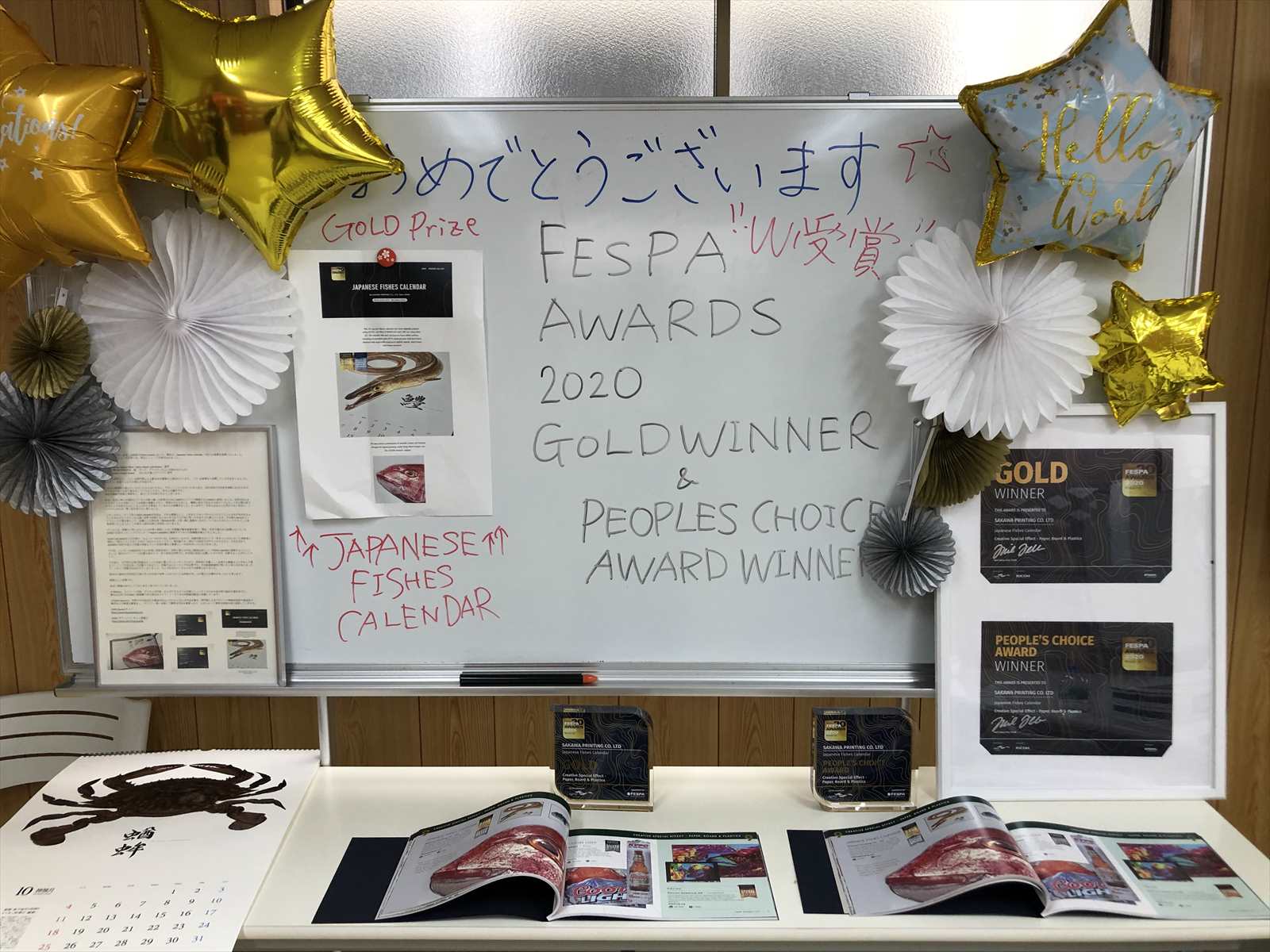

今年もやってきました!佐川印刷の「えひめの魚カレンダー」の季節!まずは画像をご覧ください。今年は「FESPAアワード」2部門で金賞に輝いた作品です!

こちらにこの佐川印刷の特設サイト「2.5Dリアルプリンティング」があります。また(残り金賞・・・あ、凄い変換ミス!僅少だそうですが(笑))こちらから予約が出来るようです。

余談:この特設サイトを作った人、仕事楽しんでますね~(笑)

最初にこの芸術的なプリントを見かけたのは 2019年 2月の池袋サンシャインシティで開催された「page」のアグファのブースでした。海外ではワニ革の質感や、油絵具の盛り上がりを再現して既にかなり話題になっていましたが、UVインクによる盛り上げ(2.5D)プリントで・・・なるほど、日本ではこう来たか!とそのアイデアと出来栄えに感心したものです。佐川印刷ではスタッフが「2,5Dリアルプリンティング」と名付けてブランディングしています。その年のカレンダー全貌はこちらです。

2020年版は驚きの進化を遂げます。アルミホイルと思われる銀色の素材にプリントし、魚の持つ「ひかりもの」のイメージを見事に再現しています。「FESPAアワードに出品する」という話を聞いて、こりゃ賞を獲るな!と確信したのもこの時です。写真ではまだ十分にお伝え出来ていないと思いますが、現物を手に取ると直ぐにわかります。FESPAの審査員たちも、ある意味で審査は楽だったんじゃないでしょうか?(笑) 2部門で金賞です!審査員賞は当然でしょうが、皆様にもご協力いただいた投票でも金賞に輝きました。

佐川印刷・佐川社長とアグフア・岡本社長

(アグファのサイトから拝借)

そして 2021年版が今回お見せしている画像になります。太刀魚のあの銀光沢や、真鯛のザラザラ感+目の光具合は相変わらず見事ですが、今回のは魚の種類を少し入れ替え、その質感に合わせてメディアを選び、よりリアルに近づいています。

インクジェットのフラットベッド機による UVプリントをご存知の方は想像頂けると思いますが、2.5D盛り上げプリントは「UVインク・透明ニスインク」を盛り上げていくために同じ場所を何度も何度もスキャンする必要があり、通常のプリントの何倍も時間がかかります。データの作り込みの段階でもかなりの工数がかかっているでしょう。更に「ひかりもの」の素材にプリントしたものは、それを魚の形に正確にカットしてカレンダーの台紙に貼り付けるという作業も発生します。

巷間よく言われる「アナログ印刷機の使いこなしは長い経験を積んだ職人技の世界だが、デジタルになるとアルバイトの学生がボタンを押したら毎回コンスタントに同じものができる。もう職人は必要ない」・・・大きな誤解です。確かに熟練の印刷職人が高齢で引退していき、若い層は印刷機を自在に操る職人になりたがらないのでデジタルへシフトしていく・・・このトレンドは一面の真実ではあります。

しかし、デジタルプリントで「価値のあるもの」を作ろうとすると、そこには別の経験値とアイデアが必要になります。バイト学生がボタンを押せばできる程度のものは、それはそれで市場はあるはずですが、価値を生み出そうとすれば「デジタル職人」が必要となるでしょう。更に言えば、アナログ印刷機は「勘と経験」という暗黙知で継承が極めて困難ですが、デジタルの場合は「データ」の形で形式知化が可能な分、一旦獲得した「デジタル職人技」はアナログより継承が容易という利点があるように思います。

もう、数学の定理のようになっている誤解・・・「アナログは大量印刷で、プリント単価は安い+しかしジョブの量が少なくなってくると版の制作や段取り替えなどのオーバーヘッドが負担になる=従って小ロットはデジタルが有利」・・・もう、こういう薄っぺらいロジック、現場を知らない大企業の役員は騙せても(笑)現場には通用しない誤解は卒業したいものです(笑)。小ロットでアナログと同じ単価のものを請け負っていてはデジタルは破綻します。「小ロットで、アナログでは不可能な単価をチャージできるもの」・・・ここにデジタルのスペースがあります。

それは「超短納期で数部」というオプションもあるでしょうし、こういう「超高付加価値」というオプションもあるでしょう。いずれもアナログではできないからこそアナログより高い単価をチャージできるのです。(余談ですが、日本は「サービスはタダ」という誤解がまだ底流にあり、特急仕事や、ちょっとだけ追加にはオカネを払ってもらえない商習慣もあるようです。日本のデジタル化の遅れはこんなところにあるのかもしれません。)

佐川印刷の「えひめの魚カレンダー」は一部 30,000円で予約販売されています。この裏にあるデジタル職人技を考えるとこれでもまだ安いかもしれません。まさしくデジタルが「小ロットで、アナログでは不可能な単価をチャージできるもの」にスペースを見つけた好事例でしょう。しかし、その裏方にはここに至るまでの試行錯誤を繰り返してきた「デジタル職人」の存在を忘れてはいけないと思うのです。