コニカミノルタの大研究(1)コニカ編からの続きです

ミノルタに関しては、私は所属したことが無かったわけで、社内事情に関しては伝聞情報しか知りえていません。伝聞情報を書くのは(当然としてミスリーディングなので)控えて数字から合理的に推論されることのみに徹します。

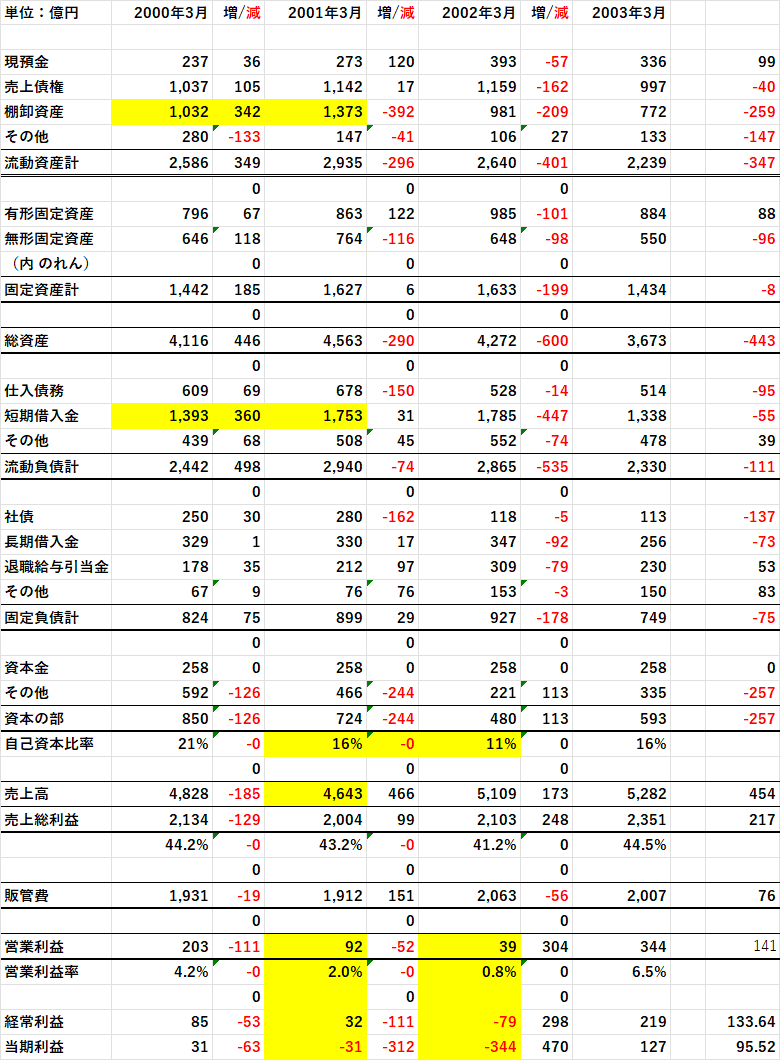

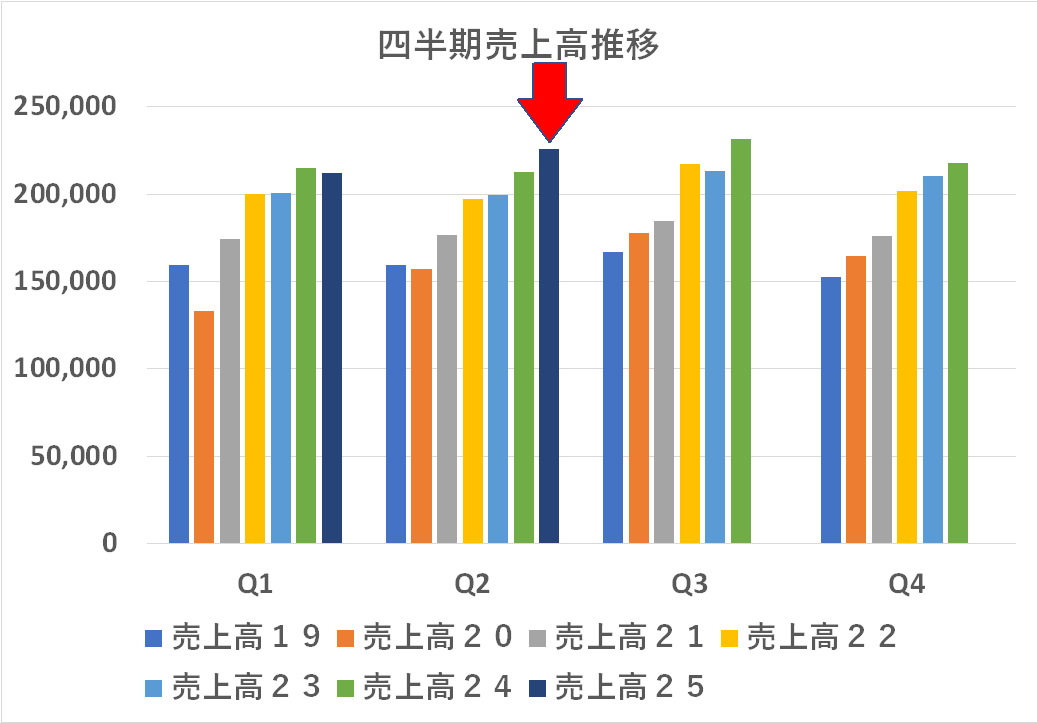

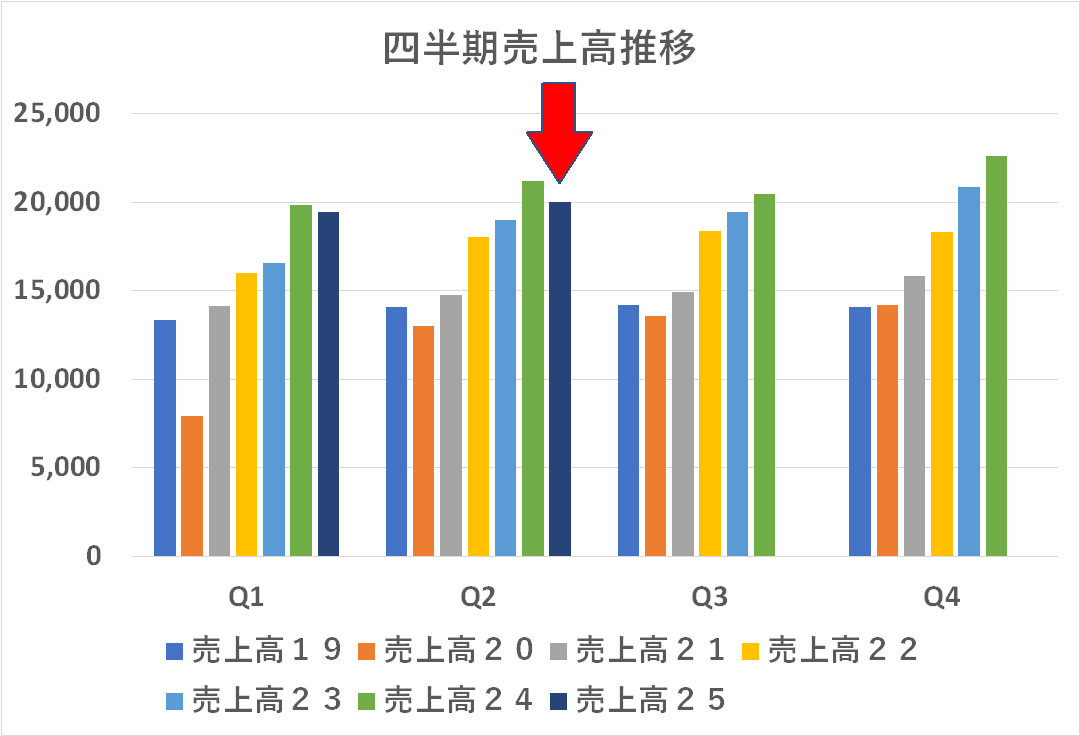

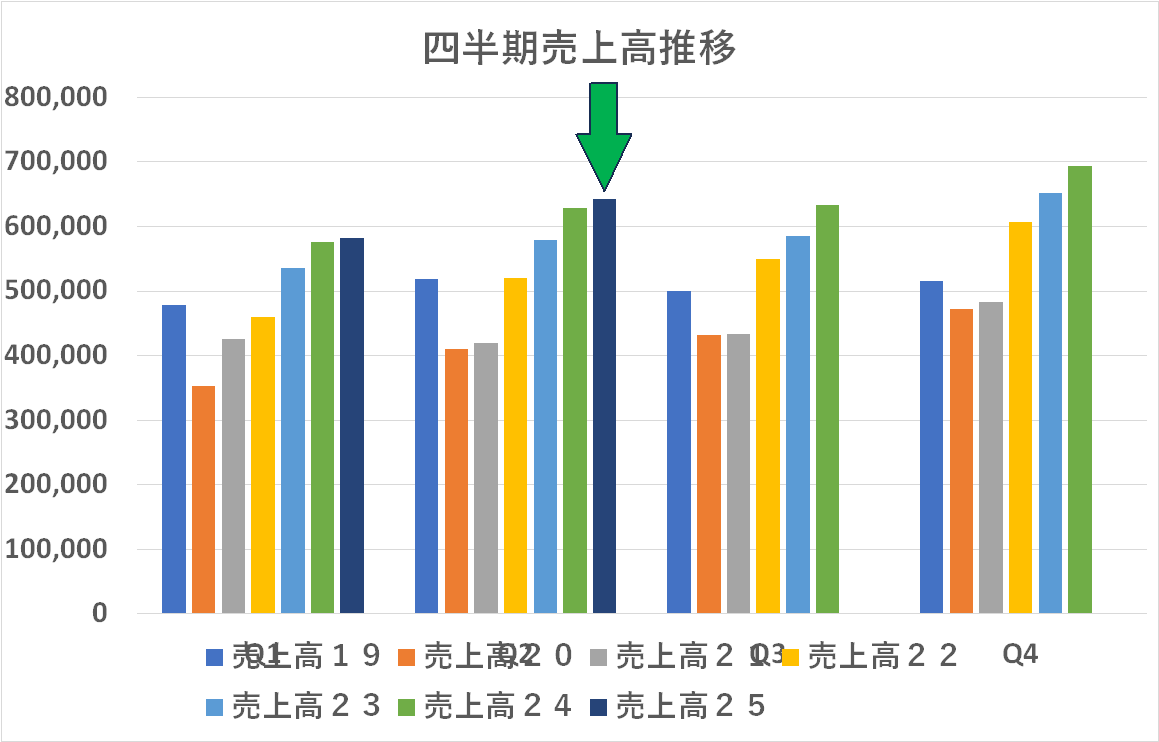

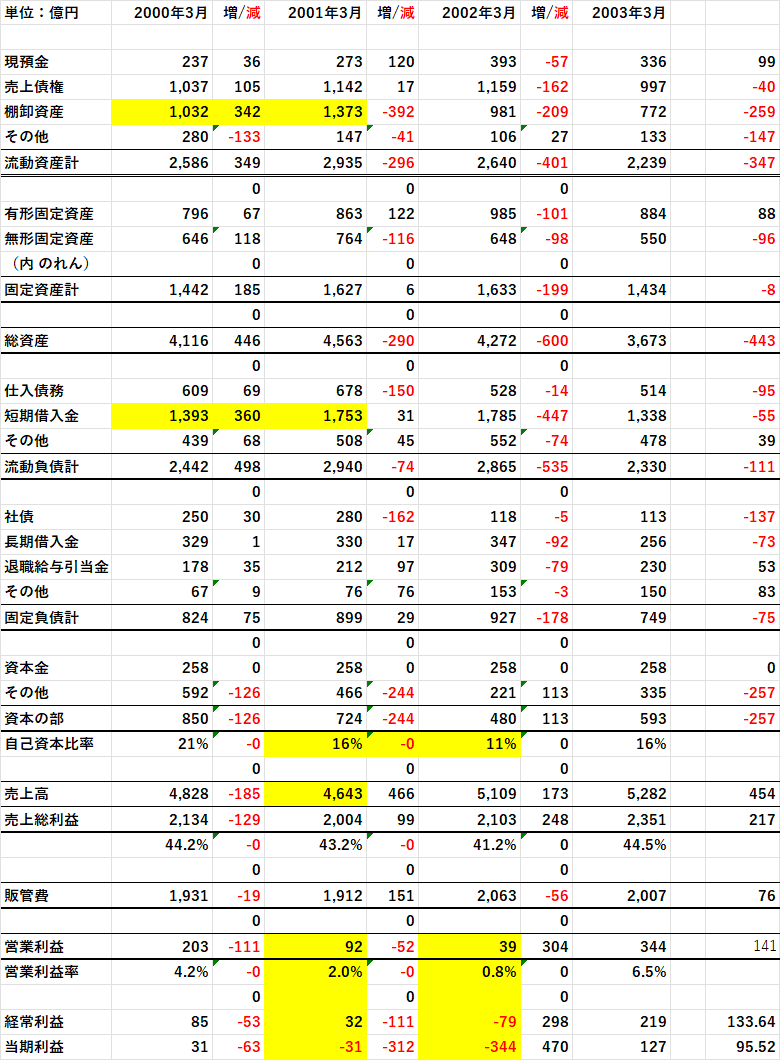

さて、コニカミノルタは 2000年から=吸収合併劇が起こる前からの財務諸表を公開しています。これは情報開示という観点からは素晴らしいと思います。今回は吸収合併前のミノルタの財務諸表を挙げておきます。

【数字から読めること】

★ はい、この面倒くさそうな表もまずは黄色に色付けした部分だけ見てください。

★ 2001年3月期・2002年3月期は当期利益が赤字に転落しているのがわかります。

★ 営業利益率もそれぞれ 2.0%、0.8%とかなりギリギリのレベルとなっています。

★ 自己資本比率もそれぞれ 16%、11%とかなり厳しいレベルにみえます。

★ 2001年には棚卸資産が 342億円増加し、それに見合う形で短期借入金が 360億円増加しているのがわかります。

★ 2003年3月期には一連の問題の処理は終わったように見えるも自己資本比率は 16%と厳しい状況は続いているように見えます。

★ ただしは2003年3月期には既にコニカの経営統合(法的には完全子会社化)を発表済なので、それを踏まえて数字を見る必要があります。

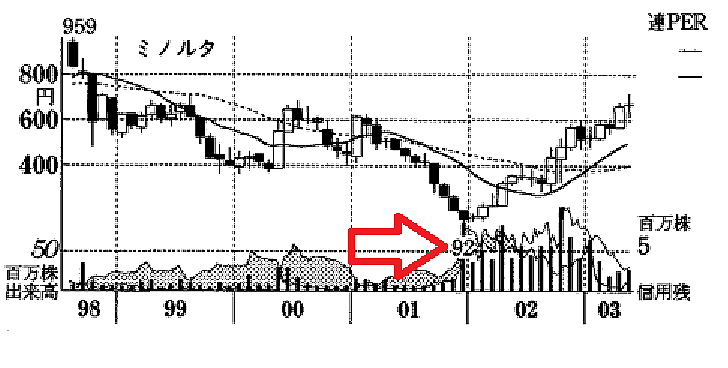

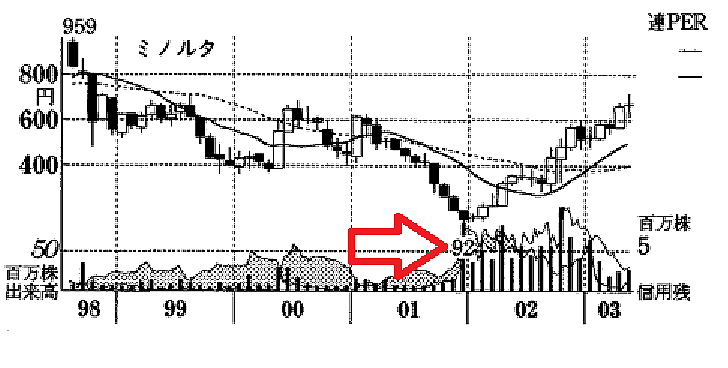

東洋経済:会社四季報より

★ 株価は 2001年末に 92円と額面割れしています!これはかつては同業コニカの情報機器部門にいた私(当時は既にインクジェット部門に移籍)も「一体なにが起こっているんだ?」と関心を持って見ていました。

★ 2000年9月14日のネット記事に「ミノルタ、米MINOLTA-QMS社を完全子会社化」という記事があります。記事によれば既に 57%は所有していたようで、売上高は既に連結対象となっていたのではないかと想像されます。QMSというのはどういう会社というのかは、すこし長くなりますが下記に Wikipediaを引用しておきます。

クオリティ・マイクロ・システムズ社(QMS)、後にQMS, Inc.は、1977年から2000年まで独立して活動したアメリカのコンピュータハードウェア企業であり、アラバマ州モービルに本社を置いていた。産業用ラベルプリンターの製造を目的に設立された同社は、やがてパーソナルコンピュータおよびグラフィカルワークステーション向けの消費者向けおよびプロフェッショナル向けレーザープリンターの主要メーカーとなった。2000年、日本の総合電機メーカーミノルタに買収され子会社化された。

✙✙ 長くなるので折りたたんでいます。展開するにはここをクリック下さい

沿革

クオリティ・マイクロ・システムズ社は1977年、アラバマ州モービルにてジェームズ・バスビーによって設立された。バスビーはアラバマ大学で学び、スコット・ペーパー社でシステムエンジニアとして勤務した経歴を持つ技術者である。バスビーが自宅で考案したプロトタイプ制御基板の商業化に関心を示さなかったスコット社を数か月後に退社し、自身の会社を設立した後、1977年8月12日にモービルで法人化された。バスビーのプロトタイプ基板は、大型インパクトプリンターをラベルメーカーに変換する機能を有し、あらゆる形式・サイズのラベルやバーコードを印刷可能であった(本質的にはラスターイメージプロセッサ、RIPの一種)。バスビーは息子の寝室を仮設作業場に改造し、ラベルプリンターの試作機をさらに製作した後、1977年12月にモービルで事務所を借り、1978年に最初の正社員を採用した。

1978年夏までに社員6名体制となったQMSは、初の製品「Magnum 300」を発表した。これはバスビーのプロトタイプ制御基板を改良したもので、ミニコンピュータユーザーに普及していた大型インパクトプリンターPrintronix 300と互換性があった。創業初年度のQMSは、20万ドルの売上高に対し4,000ドルの利益を計上した。1978年にカリフォルニア州アナハイムで開催された全米コンピュータ会議で、バスビーは18社の販売代理店にマグナム300の再販を承諾させ、1980年までにQMSは多様なRIP製品群を揃え、IBMやバローズといった主要コンピュータベンダーと契約を結び、既存顧客基盤へのQMS製カードの再販を実現した。1970年代後半、バスビーの義理の兄弟であり、後にモービル市長となるマイク・ダウがQMSの営業部長として入社した。

QMSは1982年、欧州市場向けに一部製品を現地生産するためオランダに小規模工場を設立し、国際企業へと発展した。1983年1月、従業員数100名に達したQMSは新規株式公開を申請し、上場企業となった。同時に、モービル市内の既存工場(16,000平方フィート)からほど近い場所に50,000平方フィートの製造工場の建設を開始し、さらに400名の従業員を採用する計画を立てた。 1983年半ば、QMSは初のレーザープリンター「Lasergrafix 1200」を発表。300dpi(ドット/インチ)で毎分12ページの印刷が可能であった。デスクトップ市場向けとして初期に発売されたレーザープリンターの一つである「Lasergrafix 1200」はQMSにとって大ヒット商品となり、同社は1983年に1,400万ドルの売上高に対し240万ドルの利益を計上。これは主に「Lasergrafix」の成功により、1982年比で60%の利益増加を達成した。1984年4月、QMSはIntergraph(アラバマ州ハンツビル)と200万ドルの契約を締結し、同社のUnixベースのCAD/CAMグラフィカルワークステーション向けにQMS製レーザープリンターを供給した。1984年5月、QMSはレーザープリンターラインを拡充し、パーソナルコンピュータ市場向けのコンパクトな卓上型レーザープリンター「Lasergrafix 800」と、ハイエンドデスクトップパブリッシング市場向けの大型フロアスタンド型「Lasergrafix 2400」を発表した。1985年、QMSはQMS Kissで初の2,000ドル未満のレーザープリンターを発表した。

1984年7月、同社はQMS, Inc.として再編され、フロリダ州フォートウォルトンビーチに拠点を置くプリント基板(PCB)製造会社Merriwether Circuits Design, Inc.(MCD)を買収した。MCD買収直後、QMSは契約PCB製造会社Quality Circuits, Inc.(QCI)を設立した。QCIは当初フォートウォルトンビーチのMCD旧工場で運営され、QMS内の自律部門としても機能した。QMSは1984年末にQCI向けに200万ドルを投じ、25,000平方フィートの新たな工場を建設する計画を立てていた。

QMSの従業員数は1987年半ばに世界規模で1,500名とピークに達し、同年の売上高は900万ドル、記録的な利益は1億1,900万ドルで最高値を記録した。1987年8月、同社はヒューレット・パッカード(HP)と5,000万ドル規模の契約を締結。PostScript RIPを内蔵したISAカードとしてIBM PC(および互換機)向けに設計・販売するJetScriptの開発を請け負った。HPはこれらのボードを顧客に再販し、QMSは十分な利益を得る予定であった。当初はQMSにとって有望だったHPとの契約は、1987年10月の世界的な株式市場の暴落と、1988年初頭のダイナミックRAMチップの不足により、QMSにとって深刻な予算超過に陥った。QMSの売上高は1988年に1億8700万ドルでピークに達したが、JetScript契約における予期せぬコストが主な原因で、同社は最終的に500万ドルの損失を被った。HPは1989年、LaserJetプリンターの再設計とRIPボードの別ベンダー調達を経て、QMSとの契約を終了した。契約終了を受け、QMSは1000万ドルの未販売在庫を償却せざるを得なかった。

取締役会による解任を恐れたバスビーは、新たな最高財務責任者(CFO)としてチャールズ・デイリーを招聘。彼は厳格な会計慣行と在庫管理を導入し、予算と運営経費を制限しつつ、QMSの最先端製品研究開発への資金提供を継続した。QMSは1989年に黒字転換を果たした。 1988年3月には、ページ記述言語(PDL)やその他の印刷技術を開発するImagen Corporationを1750万ドルで買収した。1990年には、JIS X 0208文字セットで漢字を出力可能な初のカラーレーザープリンターを日本で発売した。同年、QMS 410レーザープリンターにより初の自動切替プリンターを導入した。このプリンターは、送信された文書のPDL(PostScriptやPCLなど)を検知し、ユーザーがハードウェアRIPを切り替えたりソフトウェアで現在のエミュレーションモードを手動設定したりすることなく、動的に互換性のあるエミュレーションモードに切り替えることができた。

1993年から1995年にかけて、レーザープリンターが成熟しパーソナルコンピュータユーザーの間でコモディティ化する中、同社は3度にわたる人員削減を経験した。1995年には多額の損失を被り、通期で4420万ドル、最終四半期だけで2030万ドルの損失を出した。1997年に再び人員削減を実施した後、バスビーはQMSのCEOを辞任した。後任にはIBMのベテランであるエドワード・E・ルセンテが就任した。

1999年6月、日本の総合電機メーカーミノルタはQMSの支配権となる57%の株式を6400万ドルで取得することで合意した。2000年4月、この新たな事業関係を反映し、社名はQMS, Inc.からミノルタQMSに変更された。 2000年9月、ミノルタはQMSの米国株主から残りの株式を取得し、同社を非公開化することに合意した。2003年、ミノルタは日本のコニカと合併しコニカミノルタを設立した後、モバイル事業からQMSの名称を削除した。

一般論として、日本企業が欧米企業を買収してうまく行くケースは決して多くないという認識ですが、ミノルタの本件買収案件も決してうまく行ったケースに分類されるものではないでしょう。後半は特にゴタゴタあった問題企業を買収した感じで、どういう構想だったのか?なにが思惑と違ったのか?これから何を学んだのか?・・・叶うならば当時の本件関係者たちにインタビューしてみたいものです。

いずれにせよ、本買収案件とその直後に巨額の在庫を抱え、その処理に2年間かかり当期赤字に転落したこと・・・これによって当時のミノルタの経営陣には大きな危機感があったであろうことは想像に難くありません。

コニカミノルタの大研究(3)コニカミノルタ編に続きます