- 2025-10-11

- イベント参加報告

10月 7~10日まで、ビックサイト西館と南館で開催されていた「ジャパンパック 2025」を、初日 7日の午後に駆け足で覗いてきました。駆け足だったので見落としがあるかもしれません。「ウチが抜けてるよ~」というのがありましたらお知らせください。

さて今回は、サーマルインクジェットのエキスパートである関西学院大学の中島一浩教授(元キヤノン)が facebookに投稿されていた記事をまず引用させていただきます。流石の目の付け所です。恥ずかしながら私は完全に見落としていました。

—-

東京ビッグサイトで開催されていたJAPAN PACK 2025を今年も見てきました。

この展示会はパッケージに関するあらゆる機器やサービスなどを見ることができます。パッケージは我々の日常生活にはなくてはならない身近なものでほとんど気にすることも少ないかもしれませんが、それらがどのように作られ、どんな工夫が入っているのかを知るとそのありがたみを改めて感じます。結局、二日間計6時間(計2万歩以上!)も歩き回って足が棒になりましたが楽しい展示会でした。

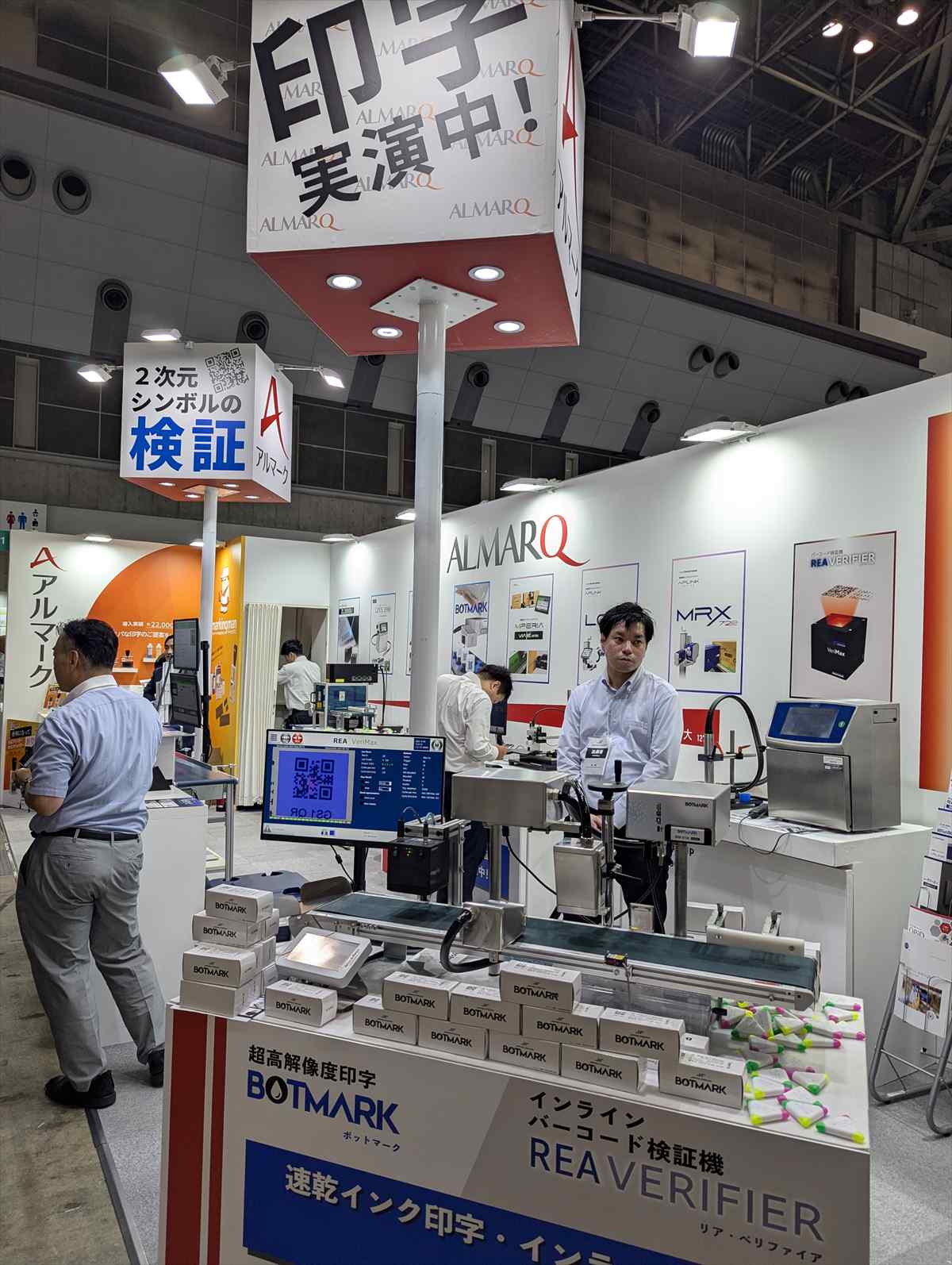

今年の私の注目は、ほとんど誰も気づかなかったかもしれませんが、アルマークのブースにあった BOTMARKというインクジェットマーキング装置でした。

動画のように真っ白な箱に文字やコードなどをプリントする装置ですが同じような装置は展示会のあちこちにあるので多くの人はちらっと見て通り過ぎてしまいます。しかしよく見ると画期的な技術革新がさり気なく入ってました!

プリントしている箱は表面がPEフィルムでラミネートされているのでインクを吸収しません。しかし動画のようにプリント直後に擦っても大丈夫。しっかり乾いています。乾燥機も UVランプも使っていないので UV硬化インクでもないですし、もちろん油性インクでもありません。(プリント直後に通過している黒い箱は乾燥機などではなく印字検査UNITです)

使われているのは速乾性の溶剤インクの一種なんですが、速乾性にも関わらずヘッドのノズルを放置したままでもなんと1時間以上掠れたり目詰まりせずに印字可能なんです(long decap time)。こういうインクは今までHPなどのサーマルインクジェット用では実現していて業務用のハンディプリンターなどで使われてはいたんですが、今回これは初めてピエゾヘッド(EPSON PrecisionCore)で実現できたところが画期的です!(※一般的にサーマルは吐出パワーがピエゾの数倍以上ある)

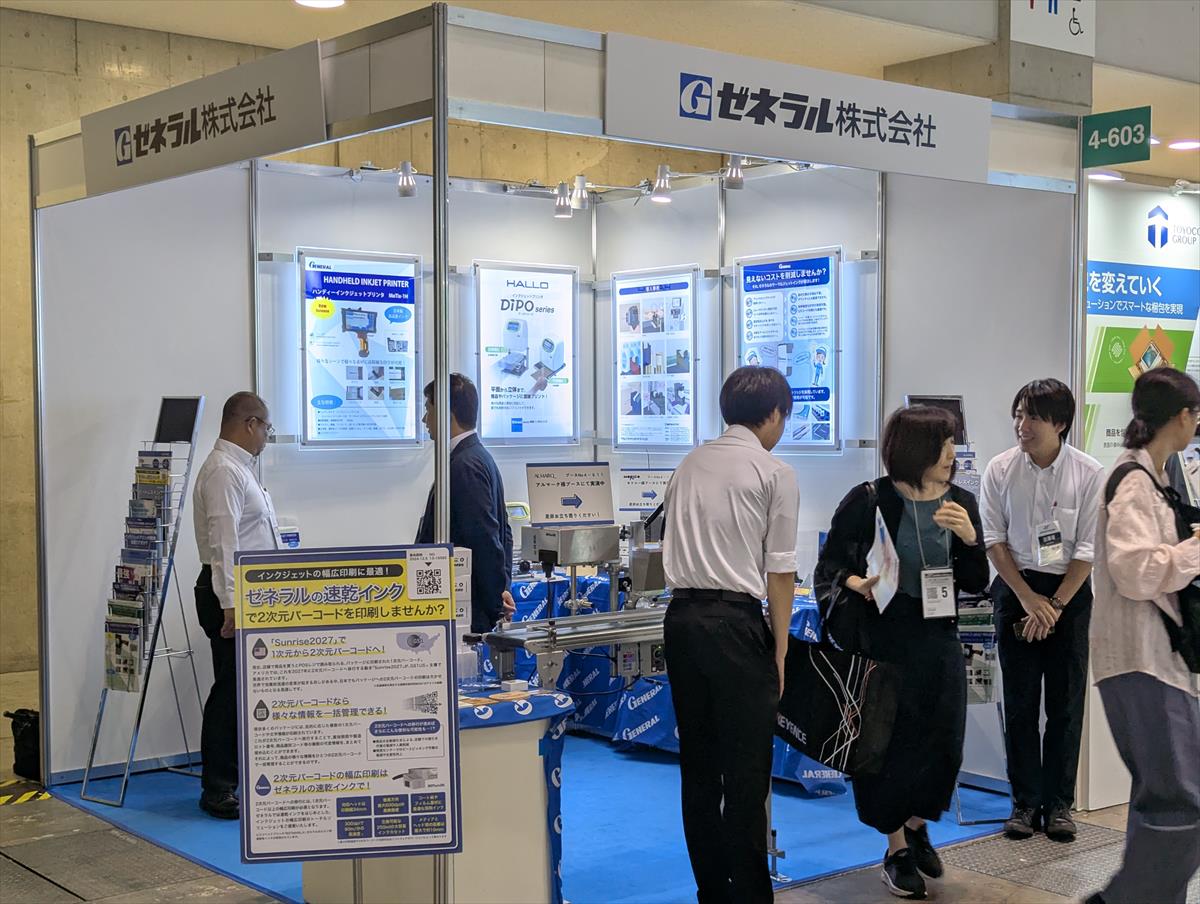

この画期的なインクを開発したのはゼネラル(株)でアルマークのブースの近くに小さなブースがあり開発者のT氏ご自身がいらしたのでいろいろ話を聞いてきました。

速乾性と long decap性という相矛盾する要求をどのように乗り越えたのか? 今後の課題と可能性は?など興味津々。近い将来のインクジェットプリンターには複雑なメンテナンスシステムが要らなくなってしまうかも?などと妄想してしまいました。(o^^o) まだまだインクジェットは奥が深いです。(o^-‘)b

—

ちなみに補足ですが、現在、1時間以上の long decap timeを実現して製品化しているのは、ユニオンケミカー,ゼネラル,Kao Collinsの3社ですね。いずれもヘッドはサーマルインクジェットです。(ユニオンケミカー:Brady(元funai),台湾ヘッドも/ゼネラル:HP,/Kao Collins:両方)

このタイプの long decap timeインクは原理的にピエゾの方が圧倒的にハードルが高い(難しい)です。decap timeですから熱はほぼ無関係で、ポイントになるのは吐出パワーです。

吐出パワーというのは物理的な用語としては曖昧なのでもう少し正しく表現しますと…、インクが乾燥してできたメニスカスのカサブタを吹き飛ばすだけの力があるかどうかです。一般的なピエゾIJは大きな圧力室に対して薄い振動板で押し出さなければならないので瞬間的に高い圧力を出すことが苦手です。ですので pull-push-pull駆動のように共振を利用することでインクを飛ばしていますよね。

それに対してサーマルIJは水では 100気圧にも達するような高い発泡圧力を瞬間的に発生します(撃力:impulse的)。しかも圧力室は極めて小さいのでメニスカスに効率よく力が伝達します。この違いからカサブタを吹き飛ばすのにはサーマルの方が原理的に圧倒的に有利なのでこの種の long decapインクは先にサーマル用で実用化されました。

そういう意味で今回ピエゾ用ができたのは技術的にもかなり画期的と言っていいと思います。それでもT氏の話ではやはりまだ特定のピエゾヘッドでしかダメだそうでピエゾでの難しさはなかなか奥が深そうです。

ジャパンパック 2025 (JAPAN PACK 2025) – 2– に続きます