- 2025-1-25

- ブログ

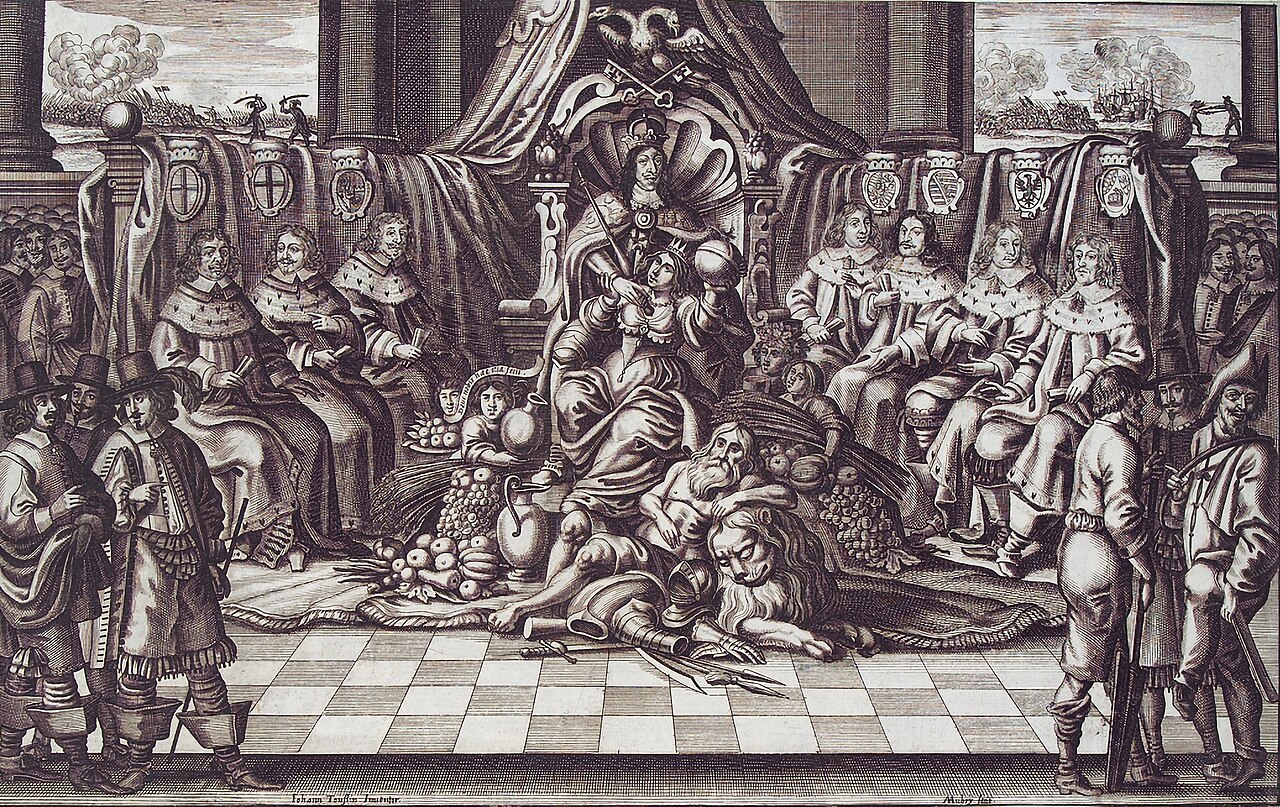

おや?窓に何か写っていますね?何だろう?・・・と、振り返れば・・・ああ、またしても!戦没ソ連兵士の慰霊碑です。ここも駅前の一番目立つところです。凄い執念ですねぇ、ソ連という国家は・・・

書かれているロシア語は「ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ,ПАВШИМ В БОЯХ ЗА СВО- БОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ Родины.(英雄たちに永遠の栄光を、偉大なる祖国の自由と独立のために戦って死んだ英雄たちに)」とあります。

こういうもののドイツ語表現の類義語に Denkmal、Mahnmal、Ehrenmalというのがあります。

Denkmal(デンクマール)は一般的な名称で「記念碑」というようなニュアンスです。旧西独では慰霊碑というニュアンスもあります。というか、旧西独では概ね Denkmalで統一されている印象です。Denk+Malで、denken(思う・考える)とか andenken(思いを寄せる)からの派生語です。また家屋や物体で保存対象のものは Denkmalschutzによって保護されると表現されます。

Mahnmal(マーンマール)というのは逆に旧東独独特の表現で旧西独では見たことがありません。mahnen(警告する・警告をもって注意する)の派生語で、督促状などは Mahnungといいます。使われる局面としては、ナチスの迫害被害者の慰霊碑に多く「迫害されて死んだ者が、生きているあなたたちに(二度とこんなことが無いようにと)警告する」みたいな場合です。

Ehrenmal(エーレンマール)は「栄誉・英雄に対する敬意(Ehre)」のようなニュアンスが込められた言葉で、これも旧東独の「戦没ソ連兵士慰霊碑」に多く使われます。

東西ドイツを問わず、第一次世界大戦(1914-1918と書いてある)での戦没ドイツ兵士の慰霊塔は至る所にありますし、第二次世界大戦(1933-1945と書いてある)のものもあります。これらは一般に Kriegsdenkmal(戦争記念碑・戦争慰霊碑)として Denkmalが使われますが Ehrenmalも使われることがあります。

駅前にあるのは(Wikipediaによれば)「1945年より赤軍兵士73名、強制労働者、捕虜を追悼するソ連名誉墓地。この場所は立ち入り禁止です」となっています。こんな駅前の一等地・・・というか、一番目立つところに「Sovietisches Ehrenkmal」として存在し続けているのです。どういう気分なんでしょうねえ、住民は・・・おそらく、これに対する批判はタブーなのでしょう。逆に言えば戦没ドイツ兵の場合は国の為に死んだとしても英雄として敬意を払っても Egrenmalではないんだろうなあと思われますし、ましてナチス幹部に関しては名前を掲載することもタブーなんでしょうね。つい、日本と近隣諸国の靖国神社問題と比べてしまいます。