- 2025-11-16

- Nessan Cleary 記事紹介

2025年11月11日

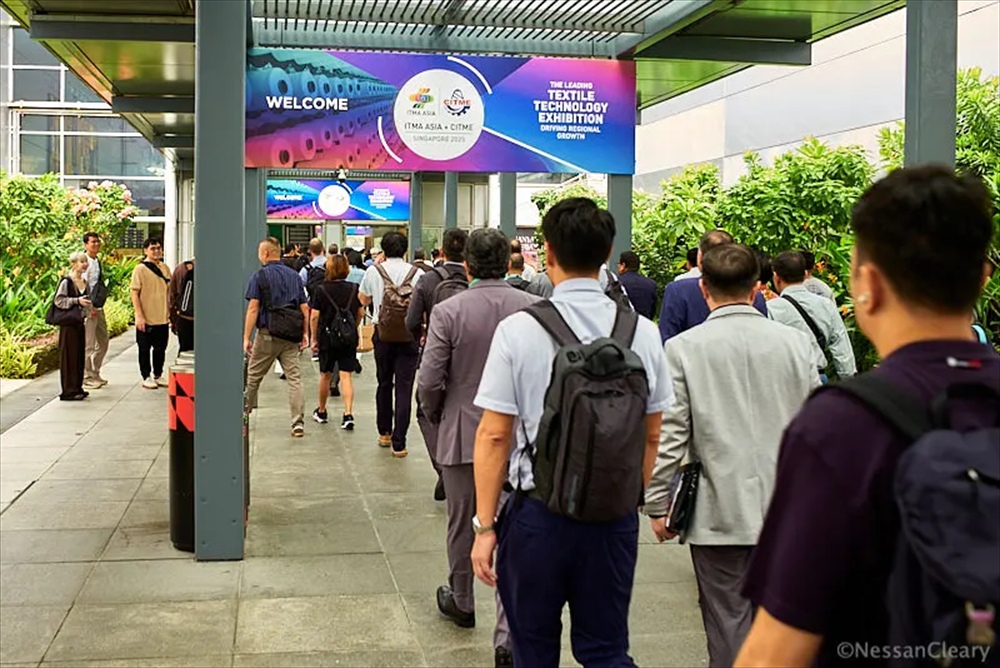

先ごろシンガポールで開催された ITMAアジア+CITME展示会は、同国が東南アジアへの玄関口としての評判をさらに高めた。これは適切な比喩と言えるだろう。なぜならテキスタイルの価値は、多くの消費財と同様、主に富裕な西側諸国の需要から東側の製造拠点へと流れるからだ。

しかし多くの出展者は本展示会への関与にやや消極的だった。欧米のデジタルプリントベンダーはごく少数しか参加せず、その大半は比較的小規模なブースだった。とはいえ、私の関心は主にデジタルプリント分野にあり、これは展示会がカバーする広範な繊維ビジネスの一部に過ぎない。とはいえベンダーが積極投資を躊躇するのは、シンガポール展示会が定着するかどうか不透明だからだ。

この背景には、展示会の複雑な名称がヒントとなるかもしれない。ITMAの部分は欧州繊維機械製造業者委員会(CEMATEX)が所有しており、同委員会は 4年ごとに欧州で主要見本市を開催している。繊維産業の収益の大半が生まれ、ブランド顧客の多くが拠点を置く地域だ。しかし中国が主要な製造拠点として台頭したため、CEMATEXは 2008年に戦略的決断を下し、中国紡織機械工業協会と提携した。同協会は CITME見本市を 2年ごとに中国で開催している。だが多くの欧米ベンダーは、中国では数多くの中国企業と自国市場で直接競合するのがより困難だと不満を漏らしている。

シンガポールの最大の魅力は、インド、パキスタン、バングラデシュ、インドネシア、タイ、ベトナムを含む東南アジア諸国全ての中枢地点として機能することだ。これらの国の多くは中国との間で複雑な歴史を抱えているが、シンガポールは国際政治の緊張から解放された中立的な拠点を提供している。EFI Reggianiのプロダクトマーケティングディレクター、ミコル・ガンバは、シンガポールが東南アジア全域から多くの来場者を集めていると指摘し、「幅広い顧客層が集まっていることを確認でき、喜ばしい」と述べた。

SPG Printsのプロダクトマネージャー、ユルゲン・ウェスターホフも、トルコやパキスタンなどの国々からのお客様にとって、中国よりもシンガポールのビザ取得が容易であることを強調した。厳格な取り締まりがあるにもかかわらず、あるいはそのおかげか、シンガポールは驚くほど気楽な場所だ。屋外は蒸し暑く、屋内は冷房が効きすぎているが、非常に国際的で都会的な雰囲気がある。

中国ベンダーが国際販売をどれほど真剣に考えているかは、常に判断が難しい。欧米のジャーナリストの多くは、中国ベンダーには欧米進出に必要な流通能力がないと考えているが、これはむしろ考え方の問題であり、市場セクターによって異なると思う。例えばワイドフォーマット印刷分野では、サービスと流通網を背景に販売を進める中国ベンダーが欧州市場に確実に進出している。しかしラベル・包装分野では全体的に遅れが目立ち、繊維分野ではさらに顕著だ。

とはいえ、こうした中国メーカーの多くは既にインドやパキスタンなど、テキスタイル生産の機会が多い地域に根付いている。このためシンガポールではより多くの中国メーカーが参加しているものと予想していた。とはいえ展示会には複数の中国ベンダーが出展していた。唯一のシングルパス・テキスタイルプリンターをシンガポールに持ち込んだ Atexcoについては既に述べた。

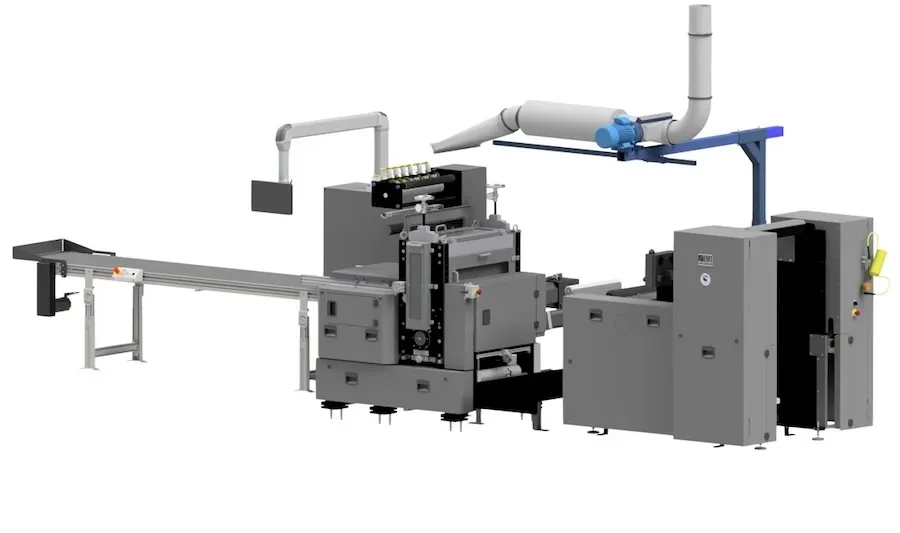

次に浙江省に拠点を置く海印デジタルテクノロジー(Hiink Digitalとしても知られる)がある。同社は「Kun」シングルパスプリンターを開発したが、展示会では1:5スケールモデルを持ち込んだ。富士フイルム・ディマティックスのサンバプリントヘッドを採用したシングルパスプリンターで、解像度は 1200×1200dpiだ。

幅 1.55mの SP1600と1 .72mの SP1800の2サイズが用意されている。大型モデルはプリントバーあたり 40ヘッドを搭載する。細線を含む詳細なパターンなど、サンプルの品質は極めて優れている。トルコの販売代理店 Future DigitalのBahattin Hazinessによれば、最大 80m/分の速度で稼働可能だが、速度はインクの塗布量や印刷モードに依存し、60m/分がより現実的な生産速度だという。

基本モデルは 4色対応だが、最大8色まで設定可能だ。反応性インク、酸性インク、顔料インク、分散性インクに対応し、CMYKに加えオレンジ、ブルー、レッドを印刷できる。前面には前処理ユニットが設置され、生地全体にインクを均一に塗布する。

ハジネス氏によれば、同社はこれまでに中国国内で 55台の印刷システムを設置した(ただし自社ウェブサイトによると Kunモデルは約 13台のみ)。現在は他国への展開を模索中だ。価格は約 200万ドルと決して安くない。

もう一つの大きなテーマは顔料インクの継続的な開発である。ガンバによれば、工業用テキスタイル印刷市場では反応性インクが設置機器の 50%を占めるが、顔料インクがホームテキスタイル分野に浸透し始めており、「ファッション分野でも採用例が見られる」という。

インクやプリンターのコストに関する議論が多いと認めつつ、「我々は顧客に対し、顔料インクの真の価値と所有コストについて教育している」と述べた。 この流れで、EFI Reggianiは 新型Titanプリンターを発表した。これは既に紹介した Eco Terra顔料インクを使用する。ColorJetも新ホームファニシングプリンター FabJet Proを披露した。主に顔料インクで使用される。Atexcoは顔料インク対応の EcoPrintを展示した。

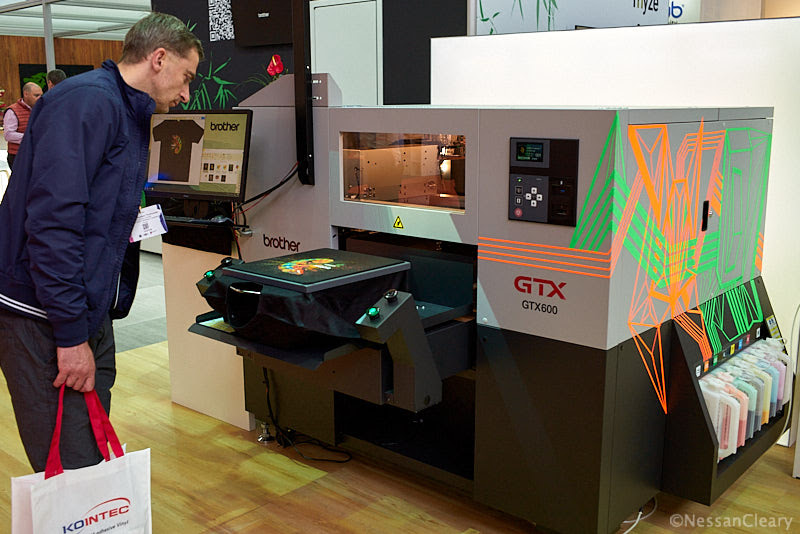

SPG Printsは自社製テキスタイルプリンター「Jasmine」のアップデート版を実演した。Jasmineは直接布地へのインクジェット印刷機である。幅は 1.8m、2.6m、3.2mの3種類が用意されている。反応性インク、酸性インク、顔料インク、分散性インクから選択可能な最大 8色に対応する。従来は 16または 32プリントヘッドの選択肢があったが、Jasmine 1.2バージョンにおける主な変更点はプリントヘッド数の増加であり、現在は最大 64個まで搭載可能だ。

採用されたプリントヘッドは京セラ製 KJ4B EX600ヘッドである。これはモノリシックアクチュエータを搭載した最新世代品であり、詳細についてはこちらで解説した。ただし SPGは非循環式を採用した。循環式の主な利点はプリントヘッド周辺の温度制御とノズルプレート上のインク乾燥防止にあるが、同社はこれらの利点が不要と判断したためである。SPG Printsは独自の温度制御システムを構築し、インクを所定の粘度レベルまで加熱すると同時に冷却を行い、システム過熱を防止している。過熱は温暖な気候地域では問題となり得る。ウェスターホフ氏は「我々の見解では、ヘッド外部からの冷却の方がリスクが低い」と述べる。さらに「再循環方式では顔料インク使用時にヘッド内部で泡が発生すると主張する者もいる」と付け加えた。

信頼性に関しては、「インドやパキスタンなどの市場では顧客が 24時間稼働しているため、ヘッド内で乾燥が発生しないので循環は必要ない」と述べる。解像度に関しては市場が分かれており、600dpiを好みジャスミンを選ぶ顧客もいれば、1200dpiを好む顧客もおり、SPGはマグノリアプリンターでこれに対応している。SPGには 1200dpiで高品質な印刷を行う顧客が多数存在し、主にファッション分野で活用されているが、「大半のケースでは必要ない」と彼は語る。

エプソンは新製品を含む幅広いプリンターラインアップを展示した。新製品である幅 1.9mの昇華型プリンター「SureColor F11030/H」は、従来モデル F10030/Hをベースにジャンボロール対応機能を追加している。エプソンシンガポールの地域マネージャー、デズモンド・ゲイは言う。「大量印刷を行う顧客は、ロール交換頻度を減らすために大判メディアを必要とする。新型モデルはそれを可能にする」。その他の仕様は従来通りで、4基の i3200 PrecisionCoreプリントヘッドが約 150平方メートル/時の印刷速度を実現する。

オーストリアのベンダー、ツィマーも展示会に出展した。Zimmerはデジタルテキスタイル印刷ソリューションを複数保有しているが、今回は Colarisプリントユニットのみを展示した。同社はまた、非常にコンパクトで他機器へのインライン設置が可能な興味深い硬化ユニットを開発している。大型槽を加熱して蒸気を発生させる方式で、営業部長マリオ・カリスによればガスまたは電気で稼働可能だが、他方式よりエネルギー消費が少ないという。現時点で 3件の導入実績があり、カリスはこれにより Zimmerが全体の信頼性に確信を得たと述べている。

プリンターメーカー以外にも、複数の部品供給業者が参加していた。これらの企業にとっての市場は、エンドユーザーではなく OEM向けである。したがって、主にプリントヘッド電子部品を販売するメテオ・インクジェットや、テキスタイル用 RIPを提供するイニエディットといった企業にとって、展示会への出展はマーケティングというより、既に取引のある OEM顧客と直接会える場を確保することが目的だった。

最後に、デジタル印刷業界全体に潜む疑問があるが、シンガポールではほとんど触れられなかった。テキスタイルをデジタル印刷する意義とは何か。欧州の視点からは二つの答えがある。第一に小ロット生産への対応だが、ウェスターホフが指摘するように、テキスタイル産業は非常に保守的だ。「印刷産業というより生産産業だ。在庫削減やオンデマンド印刷は可能だが、テキスタイル分野ではあまり見られない。だから印刷業者は古い機械をデジタルに置き換えているが、在庫規模は従来と変わらないままなのだ」。

そしてもう一つは、西側諸国が富と自由市場経済を追い求めるあまり安易に手放した国内製造業を呼び戻すという、リショアリングの夢がある。しかしウェスターホフはこう語る:「欧州へのリショアリングは一部見られるが、困難を伴っている。投資の大半は依然としてインドやパキスタン、そして非常に強い中国といった伝統的な繊維生産国に向けられている」と彼は説明する。その背景には、顧客が海外メーカーから直接購入するオンラインプラットフォームの成長がある。Sheinや Temuといった企業が短納期案件の大半を請け負い、従来の生産者を迂回しているのだ。

次回の ITMA Asia + CITMEは 2026年11月に上海で開催される。その後、2027年9月にはドイツ・ハノーバーで本格的な欧州 ITMA展示会が開催される。なお、ITMAと CITMEだけが繊維展示会ではない点も特筆すべきだ。実際、同年11月には同じシンガポールエキスポ会場で「アジア太平洋繊維・アパレルサプライチェーンエキスポ&サミット」(通称 APTEXPO 2025)も開催される。