- 2024-6-25

- Nessan Cleary 記事紹介

2024年6月24日

京セラドキュメントソリューションズは、昨年の米国で開催されたPrinting Unitedで初めて披露された最新インクジェットプリンター「TaskAlfa 55000c」を展示した。このプリンターは、ヨーロッパではDrupaで初披露されたが、私が初めて目にしたのはIGAS 2022でだった。

この新機種は、既存のシングルパスインクジェットTaskAlfa 15000cの進化版であり、京セラが掲げる目標、すなわちコアとなるオフィスプリント市場からプロダクションプリント市場への拡大の一環である。

同社は、20年前に初めてインクジェット技術に着目して以来、長い道のりを歩んできた。京セラドキュメントソリューションズ社長の安藤博教氏は、最初の議論が直接的に今回の drupaで展示された印刷機の開発につながったと述べている。「2011年に開発を開始し、2016年に最初のプロトタイプが完成しました。2019年に TaskAlfa 15000cを発売し、その後も改良を重ねてきました。お客様のニーズに応えるという思いが、今回の最新機種であるコート紙への印刷に対応した TaskAlfa 55000cの開発につながりました」。

15000cは、世界中で 600台以上が導入されるなど、非常に成功を収めている。これは、小型で安価な印刷機で、操作は一般的なオフィス用プリンターと同じくらい簡単だが、大量印刷を目的としている。しかし、最良の結果を得るためには、インクジェットコート紙に限定されるため、ランニングコストが高くなる。そのため、この機種は主にトランザクション業務に使用されてきたが、その結果、京セラは方向性を転換し、現在はトランザクション印刷向けに主に販売促進を行っている。

それでも、15000cは、より収益性の高い用途に対応できるよう、より幅広いメディアに対応できる同様のプリンターに対する需要があることをはっきりと示した。

そこで京セラは、SCインクをスクリーン製「TruePress Jet 520」用に開発したスクリーンと提携し、TaskAlfa用に SCインクを適応させることにした。研究開発部門ゼネラルマネージャーの内田進一氏は、インクジェットカットシート市場が現在非常に活況であることを説明し、「できるだけ早く製品を開発するために、スクリーンのインクを使用するのが最善だと考えました」と述べた。

さらに、スクリーンは最新モデルでリコーから京セラのプリントヘッドに切り替えたため、Task Alfaで使用されるインクの調合は比較的容易であった。ただし、スクリーンはインクの名称を SFインクに変更した。この取り決めにより、スクリーンは TruePress Jet S350と同じ印刷機を販売しているが、両バージョンとも京セラが製造しています。

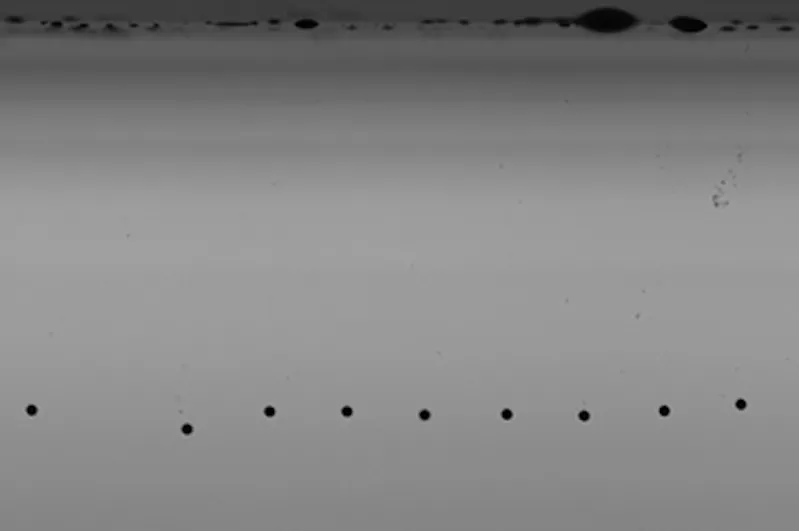

SCインクは、もともと Screenが大型インクジェット印刷機 Truepress Jetシリーズをトランザクション印刷から商業印刷へと移行させるため、標準的なオフセットコート紙に対応するように開発したものである。そのため、前処理は必要なく、コート紙と非コート紙の両方に対応する。このクラスでは比較的ユニークな機械と言えるでしょう。主に書籍や雑誌などの高品質な印刷用途向けである。スクリーンは、このインクはオフセット印刷の一般的な色域よりも広いと主張しており、確かに両社が Drupa で展示したサンプルは、この印刷機が他の生産用インクジェット印刷機よりもかなり安価であることを考慮すると、非常に良いものであった。

当然ながら、55000cには京セラのプリントヘッド、KJ4B EX 1200が搭載されており、1200 x 1200 dpiの解像度で印刷される。各色 3つのヘッドがあり、CMYKの合計4色、つまり合計12個のヘッドが搭載されている。

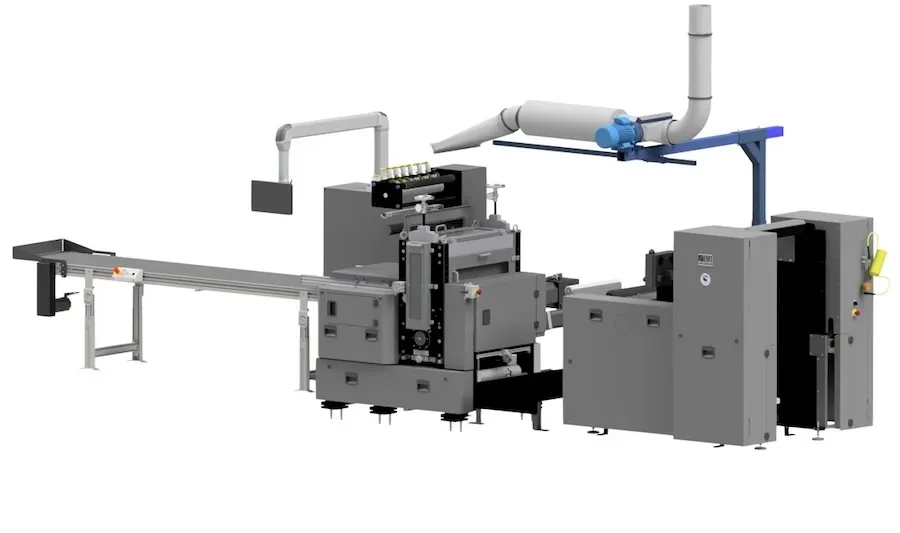

新型 55000cは、A4サイズ片面印刷で毎分 150枚の速度で稼働する。SRA3サイズまでの用紙に対応し、最大印刷幅は 326.1mmである。オプションの多目的トレイを使用すれば、最大 1220mmまでのバナーを印刷できる。50~400gsmの用紙に対応している。標準構成では 6100枚の用紙を収納できるが、さまざまな用紙トレイから選択できるため、最大 11,810枚まで収納できる。

この印刷機は Fieryコントローラーを搭載している。京セラは、自社の GC9100フロントエンドと Fiery 51 DFEの2つの選択肢を顧客に提供している。スクリーンは Fiery DFEのみを使用しているが、同社のバージョンは同社の Equiosプロダクションワークフローシステムに接続できるため、Equiosから Fieryフロントエンドにファイルを送信し、問題が発生した場合はワークフローに戻すことが可能である。つまり、スクリーンの顧客は、S350を大型インクジェット印刷機と併用することで、大型印刷機を長時間の稼働やより価値の高い印刷に割り当てることができる。

55000cは、長さ 8.5m、幅 1mと設置面積が小さくなっている。内田氏は、「競合他社は大型化が進む中、当社の最大の特徴はコンパクトさです。当社は設置面積の小さい製品を得意としていますが、それが当社の唯一の市場というわけではありません」と述べている。

京セラ自体は、完全に統合されたグループというよりも、さまざまな企業の集合体のように機能している。安藤氏は、この分離が、京セラのプリンターの製造活動から不当な競争に直面することはないと京セラのプリントヘッド顧客に安心感を与えると主張している。「つまり、プリントヘッド部門は別の会社であり、彼らは私たちを顧客として扱います。しかし、彼らはまた、顧客としての要求として私たちの要求にも対応します。」

安藤氏は、京セラの各部門がこのように分かれているのは、同社のルーツがセラミック産業にあり、他社を買収することで成長してきたためだと述べ、さらに「しかし、私たちは同じ理念を共有しており、それが私たちを結びつけています」と付け加えている。その理念とは、何らかの形で環境に有益な製品を生み出すことである。同氏は続けて、「商業用およびテキスタイル用では、必要なものだけをオンデマンドで印刷するというコンセプトです。そうすることで、環境問題に貢献することができます」と語る。

内田はさらに、「当社の理念は、水性顔料インクと京セラのヘッドを使用することだ」と説明する。そして、どこにでも持ち運べるほど小型で、TCO(総所有コスト)が低い環境にやさしい製品に重点を置いていると語る。また、「デジタル化によりサプライチェーンでの輸送コストを削減し、顧客が必要なものだけを生産できるようにすることで、輸送コストを削減できます」とも付け加えまた。

「ラベルを貼らずにボトルに直接印刷するなど、さまざまなモデルや市場に当社の技術を応用していきたいと考えています。 難しいことですが、大きなチャンスがあると思います」と彼は続ける。

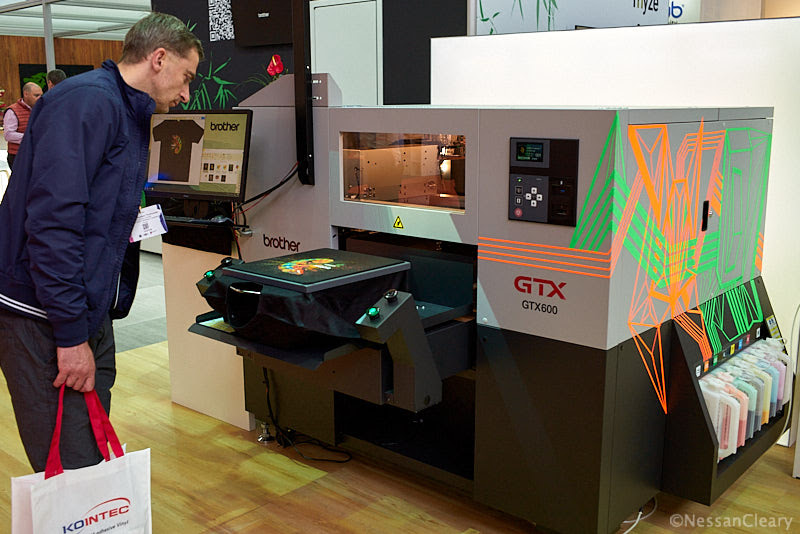

内田氏は、Forearthのテキスタイルプリンターについても最新情報を教えてくれた。このプリンターは、ほぼ製品化までこぎつけ、京セラは今年後半に日本、その後ヨーロッパで順次販売を開始し、その後世界中で販売する予定とのことである。京セラは、次に進む方向についても検討している。内田氏によると、現在のところこのプリンターは毎時 250平方メートルの生産能力があるそうである。さらに、「しかし、私たちはもっと生産性の高いプリンターを検討しています」と付け加えた。また、より小型で安価なモデルの需要があるかどうかについても検討しているとのことである。

その間、TaskAlfa 55000cはすでに日本で注文可能となっており、まもなく最初の顧客への設置が始まる予定とのこと。すでにベータサイトで 2台が設置されている。TaskAlfaプロダクションプリンターに関する詳細は、kyoceradocumentsolutions.euをご覧頂きたい。