- 2025-2-21

- Nessan Cleary 記事紹介

2025年2月19日

ちょうど 1年ほど前、日本の主要4 島の中で最も小さな四国の松山に飛び、日本の商業印刷会社の業務を見学するために佐川印刷を訪問しました。

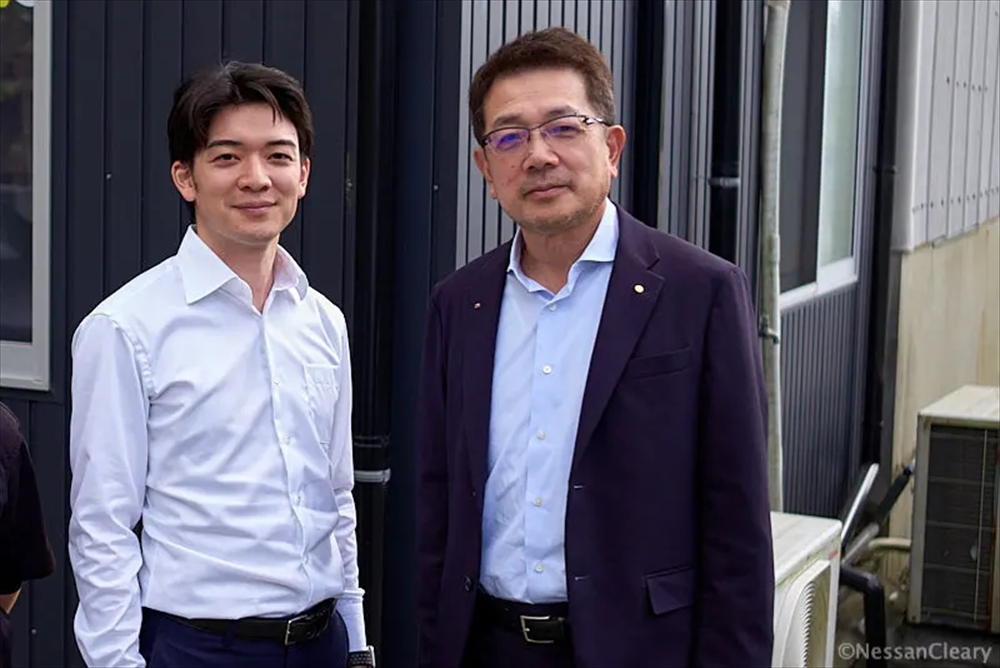

同社は、1947年に佐川重俊氏が愛媛県四国中央市吉田町(現・宇和島市吉田町)で活版印刷会社として創業しました。現在も同族経営の同社は、2000年に CEOに就任した重俊氏の孫、佐川正純氏が率いています。当初は商業用レタープレス印刷が主な業務でしたが、銀から通貨への両替サービスも提供していました。 当初はレタープレス印刷を専門としていましたが、その後オフセット印刷も手がけるようになりましたが、約 10年前にデジタル印刷に重点を移しました。

現在、2つの主要拠点に分かれており、1969年に移転した吉田の小さな工場では主に大判印刷を、愛媛県の県庁所在地である松山の本社ではデジタル印刷を主に手がけています。松山の本社は近隣の 3つの建物にまたがっており、デジタルプロダクション印刷と一部のオフセット印刷、そして大判印刷を混在して提供しています。宇和島市にもオフィスがあり、東京には営業所があります。

松山のメインビルには、8色刷りの B1サイズのハイデルベルグ印刷機が設置されています。当然ながら、ドイツ製の機械であるため、用紙サイズが日本のフォーマットに必ずしも適合するわけではありませんが、佐川印刷では数世代にわたってハイデルベルグの技術の品質を信頼してきました。オペレーターは 1人だけで、CTPから印刷機への版のセット、印刷機の操作までをすべて担当しています。使用するプレートはアグフアのアズーラ C125で、アグフアのプレートセッターを使用しています。佐川氏は次のように説明します。「アグフアのプレートは表面が粗いのです。当社では油性インクを使用しており、プレートの水分を乾燥させます。アグフアのプレートは他のプレートよりも早く水分を乾燥させることができるため、使用する水の量を減らし、乳剤化を防ぐことができます」

スピードマスターの上の階には、同社のデジタル印刷部門があります。佐川氏は 2005年 9月にゼロックス DocuFeed FXを導入して以来デジタル印刷を使用しており、「過去20年間でデジタル印刷の仕事は着実に増えてきました」と述べています。

現在、業務は主に富士フイルム Revoria PC1120 トナープレスを中心に展開されています。佐川氏は次のように説明します。「2023年10月にPC1120プレスを導入し、その頃からオフセット印刷からデジタル印刷への移行を始めました。オフセット印刷とデジタル印刷の間に大きな違いはなく、Revoriaは 4色と 2色の特色印刷が可能です」

「オフセットで行っていた仕事はデジタル印刷に移行しています。小ロットの仕事はデジタル印刷の方が利益率が高いのです。印刷品質の低下もなく、用紙に関する問題もほとんどありません」さらに、「デジタル印刷の自動化は非常に進んでいるため、オペレーターの必要性がほとんどなく、オペレーターは他の機械の作業も担当できるので、1人で複数の機械を操作できます。」と付け加えました。

また、同社では単色印刷の仕事も数多く請け負っており、そのためにリコー Pro 8300s を維持しています。

スマートファクトリー

佐川印刷はスマートファクトリーのアプローチを採用しており、自動化を推進することで、価値の低い反復的な作業から人間にしかできない価値の高い作業へと人員をシフトさせています。これにより、1人のスタッフが複数の機械を操作できるようになり、企業にとっての価値が高まりました。その一環として、スタッフは生産セルごとに編成されています。生産マネージャーの川上貴則氏は次のように説明します。「私たちはライン生産(1人のスタッフがライン上の 1~2台の機械を担当)とは対照的なセル生産というシステムを採用しています。セル生産では、1人のスタッフが同時に 4~5台の機械を担当します。

実際には、機械をグループ化してオペレーターが素早く移動できるようにし、ある機械にメディアをセットし、別の機械から完成した印刷物を搬出する、といった作業を行います。

同社は、CIP4と JDFに基づく自動化を使用する独自のワークフロー、佐川 DiET生産システムを開発しました。これは、JDFを使用して EquiosにAIによる面付けを行い、次に JDFを使用して Horizonの ICE Linkに AIによるポストプレスの設定を行い、二重入力を排除します。これは Print Sapiens MISによってバックアップされています。 ジョブ番号とジョブパラメータを含むバーコードが至る所で使用されています。 この自動化はセル生産の重要な要素でもあり、各機械が独自のジョブを実行し、オペレーターが複数の機械を監督できるようになるからです。

さらに、同社は 10年以上にわたり、各ジョブの損益に至るまでのすべてのコストを含む業務データの記録を継続しています。 スタッフは各自のジョブを確認し、スケジュールを立て、作業が遅すぎないか、どこをもっと速くすべきかを把握することができます。サカワは、これがより働きやすい職場環境につながっていると主張しています。

佐川印刷は、他社とのコラボレーションにより自動化をさらに推進することにも意欲的であり、「自動化を導入するということは、印刷会社だけと取引するということではありません。他のメーカーも自動化の方法について協力できます」と指摘しています。

同社はまた、持続可能性も取り入れており、リサイクルに関する多数の地域基準、日本印刷産業連合会のグリーン印刷基準、そして国際的な ISO 140001認証を取得しています。また、公共交通機関の利用促進や職場における多様性の奨励でも評価されています。

大判

松山の本社には 2台目のオフセット印刷機がありましたが、アグファの Mira UVフラットベッドを設置するために売却しました。 また、処理能力を倍増するために、別の建物にもう1台の Miraを設置しました。 佐川氏は、より高速な単一の機械を検討し、Inca Digital社を訪問して Onsetを見学したと言います。しかし、その時点ではスピードよりも印刷品質の方が重要だと感じていました。また、Agfa Tauroも検討しましたが、4色しか使えないので、より高品質な Miraを選びました」と彼は付け加えます。「私たちは主に中~低利益率の仕事を請け負っていますが、もちろん利益率の高い仕事に移行したいと考えています。また、価格競争には巻き込まれたくないのです」

さらに同氏は次のように付け加えています。「私たちはより大きなフォーマットの印刷へとシフトしています。以前は紙への印刷が中心でしたが、現在は大判印刷へと移行しています。私たちは市場を拡大し、より利益率の高い市場へと成長しようとしています。そのため、以前は低価値の生産がほとんどでしたが、現在はより付加価値の高いものへとシフトしています。つまり、大量生産ではなく、大量カスタマイズです。そして、より小ロットでの生産です。これらの機械を使用することで、仕事の内容が変化しています」

最近では、同社は映画制作会社から仕事を受注しており、例えば、最新ゴジラ映画の宣伝用に、横 9m、高さ 2.5mのパネルに合わせたテクスチャ加工の壁装飾を作成しました。 テクスチャ加工は、厚さわずか 1~2mmで済みます。

また、同社は海老名市の博物館のために視覚障害者向けの点字アートワークも制作しています。佐川氏は次のように付け加えています。「アルミ板、厚紙、アクリル、そして吉田ではガラスへの印刷も可能ですので、当社の業務は広がりを見せており、実にさまざまな印刷が可能です」

Sakawa デジタル印刷スタジオ

本社は松山市にありますが、車で 1時間ほどの距離にある吉田の地にルーツを残しています。 創業から数年は吉田の町内で何度か移転を繰り返し、1969年に現在の工場に落ち着きました。 2006年までは、この工場が事業全体の登記上の本社でもありました。 現在は、大判の印刷サービスを提供するサカワデジタルプリンティングスタジオが入居しています。松山から離れているにもかかわらず、佐川氏は過去とのつながりを維持することが重要だと感じており、スタッフは全員経験豊富なので効率的な業務が可能だと指摘しています。

当然ながら、同じセル製造プロセスが使用されています。Zünd G3カッティングテーブルと Fotoba XLA 170カッターがあり、佐川氏は次のように指摘しています。「非常に高価ですが、その価値があります。同時に複数のジョブを印刷するので、すべてのジョブのサイズが異なるため、Fotobaがあるのは良いことです」

さらに、「2台のカッティングマシンを中心に、2つのワークフローを運用しています」と続けます。 「したがって、Zundカッティングテーブルでカットするすべての作業は、Agfa Asanti RIPで印刷され、Fotobaでカットするものはすべて、Caldera RIPで処理されます。これらの作業は、製造フロアのわずか 5名のスタッフによって行われています。各オペレーターはほとんどの機械を使用することができます。それぞれ担当するエリアがあり、少なくとも 2台の機械を扱います。例えば、1人のスタッフがリコー 7200で作業を開始し、その機械を稼働させたまま DtFの機械に移ることも可能です」

また、同社は非常にリアルな効果を生み出す興味深い 2.5Dテクスチャ印刷効果も開発しました。グラフィックには深い山や谷があり、印刷というよりも彫刻に近い効果を生み出します。紙から木材、発泡スチロールまで、さまざまな基材に印刷でき、基材を含めると約 50mmの深さになります。

この効果は、Fespa 2020でゴールド賞とピープルズ・チョイス賞を受賞しました。「Fespaは日本ではあまり知られていませんが、オリンピックで金メダルを取るようなものだと考えてください。お客様もそれを理解してくださっています」と彼は説明します。

この賞は、ヨーロッパの大手ファッションブランドから、小売店でのディスプレイ用に長さ 7mのパネルを数枚印刷する仕事を受注するのにも役立ちました。このケースでは、白の複数のレイヤーでテクスチャ効果を作り上げ、その上に最終的なカラーを印刷しました。ただし、テクスチャ効果を出すにはかなりの時間がかかります。「3台のフラットベッドプリンターがあるからこそ、このようなことが可能になります。そうでなければ、1台のプリンターが 1つのジョブに長時間占有されてしまうでしょう」と佐川氏は説明します。

吉田のテキスタイル

佐川氏は次のように指摘します。「この地域ではアパレル業界の競合企業は多くないので、当社にとっては成長分野です。以前はリコー RI2000を 2台所有していましたが、うまく使いこなせず、DtFの方が良いと考え、返却しました。コビッド期間中はマスクをたくさん作っていましたが、それ以降はそうではありません。 テキスタイル生地に直接プリントするのは、より難しいです。なぜなら、生地は平らではなく、さまざまな種類の素材があり、色も変化するからです。 それが DtFよりも難しい理由です。DtFはフィルムにのみプリントします。 昇華転写では、転写紙にプリントするので、素材は 1種類だけです。 ですから、こちらの方が簡単だと考えています」

テキスタイルの作業のほとんどは Transjet DtF機で処理され、佐川氏によると、衣類の作業の 70パーセントをこの機械に移行できたとのことです。 また、白い糸だけを使用するブラザーの刺繍機もあります。 佐川氏は、リコー RI 1000 DtGプリンタで刺繍した後に白い糸の上にプリントすると説明しています。 また、この手法に関する特許を日本で取得しており、次のように付け加えています。「多色刺繍も試しましたが、グラデーションはできません。 また、白の上にプリントした方が仕上がりが良くなります。 私たちは、縫製もプリントの一部だと考えています」

また、テキスタイル用の中国製レーザーカッターもあります。 佐川氏によると、Zundは生地に多少の破れが生じることがあるのに対し、レーザーカッターは非常に滑らかなカットを実現し、端が焦げるという問題もありません。これは、生地を少し加熱することで素材が少し収縮するためです。レーザーカッターは、適切なサイズに調整してカットすることができますが、Zundはこれを考慮していません。レーザーカッターには、自動的に適切な切断ポイントを見つけるカメラが搭載されており、オペレーターは不要な部分を切り落とすためにオフセットを設定することができます。さらに、「セットアップは非常に簡単です」と付け加えています。

今後の計画

全体として、佐川印刷は非常に印象的な事業です。高度に自動化された事業に典型的な、穏やかでありながら忙しい雰囲気があります。そしてスタッフと話していると、誰もが自分の仕事に誇りを持っていることが明らかでした。実際、印刷の品質は日本の業界の特徴です。

坂和氏は、自身が引き継いだ会社を再構築し、「当社の主な事業はデジタル印刷です。そして、PVC、紙、板、布など、あらゆるものに印刷しようとしています。世界に挑戦したいと考えていますが、まだ始まったばかりです」と説明しています。

「現在は、オフセット印刷と大判印刷の両方に力を入れています。いずれは大判印刷が当社の主力になると考えています。デジタル印刷では、より少ない印刷部数を目指しています」

佐川印刷はすでに日本国外の国際的な顧客を獲得し始めています。また、地元の観光産業とも連携し、地元の伝統的な製品(特に愛媛県が日本全国に名を知られる柑橘類)の販売促進や地元のイベントとの提携も行っています。

また、同社はパッケージ市場にも目を向けており、「大型の機械で製造できる超小ロットのパッケージの製造も選択肢として考えられます。 まだ実際の市場は見つかっていませんが、高級品やプレゼントやお土産のような 1対1のマーケティング向けの小ロットパッケージには需要があると思います。 現在、競合他社が少ないブルーオーシャンの市場を探しているところです」と述べています。さらに、空撮や水中撮影も行うビデオ制作部門を立ち上げるなど、印刷の枠を超えた事業展開も視野に入れています。

佐川印刷の成功の鍵は、同社が家族経営の企業として強固な基盤を持っていることでしょう。同社が今でも吉田の小さな工場を運営している理由の一つでもありますが、各世代が時代の変化に適応する意欲を持っていることも理由の一つだと思います。実際、昨年のデュッセルドルフ・プリントショーで私が最後にしたことのひとつは、最新の技術を肌で感じたいという 4代目社長になるであろう央晃氏に会うことでした。

佐川印刷の詳細については、sakawaprinting.com(英語と日本語)をご覧ください。2.5Dテクスチャ印刷については、こちら(日本語のみ)をご覧ください。また、松山工場で撮影されたホライゾンによる動画では、サカワがホライゾンの ICE Link自動化システムをどのように活用しているかが詳しく紹介されています。原文はこちら